麻省理工学院牵头的研究团队利用科学机器学习,将物理定律与实验数据智能融合。开发了一种神经状态空间模型,通过少量数据就能预测托卡马克配置变量 (TCV) 缓降过程中的等离子体动力学,以及可能出现的不稳定情况。

直接提起「托卡马克装置」,你可能觉得陌生。如果这样去介绍:托卡马克装置是通向最理想能源——核聚变能的重要技术之一,或许会有「原来是你」的感悟。不过这里的「核能」并非核电站的核裂变,而是更高能、清洁、安全、几乎无放射废料的核聚变。

核聚变模拟太阳内部的能量产生过程,通过让轻核(如氘和氚)在极高温下聚合来释放能量。为此,需要在地球上「造一个小太阳」。托卡马克装置通过在环形真空腔体中,容纳比太阳核心温度更高的等离子体,并以强磁场加之约束,从而维持聚变反应的稳定进行。

然而理想很丰满,现实却极其「敏感」。对于托卡马克装置而言,放电末期的电流缓降,是一个「高危」阶段。其面临的是,每秒速度高达 100 公里、温度超过 1 亿摄氏度的等离子体流,并且此时的等离子体处于强烈的瞬态变化中,任何微小的控制误差都可能触发破坏性扰动,对装置造成伤害。

在此背景下, 由麻省理工学院牵头的研究团队利用科学机器学习(SciML),将物理定律与实验数据智能融合。开发了一种神经状态空间模型(NSSM),通过少量数据就能预测托卡马克配置变量(TCV)缓降过程中的等离子体动力学,以及可能出现的不稳定情况,为安全控制「人造太阳」的停止又增添了一把助力。

相关研究以「Learning plasma dynamics and robust rampdown trajectories with predict-first experiments at TCV」为题,发表于 Nature Communications。

研究亮点:

* 提出了结合物理约束与数据驱动的神经状态空间模型(NSSM),在托卡马克放电缓降阶段实现高精度的动态预测与快速并行仿真;

* 在 TCV 实验中完成「预测先行」外推验证,「先预测、后实验」的闭环方法实现了真正的数据驱动控制验证。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63917-x

更多 AI 前沿论文:https://hyper.ai/papers

数据集:小样本下的高效学习

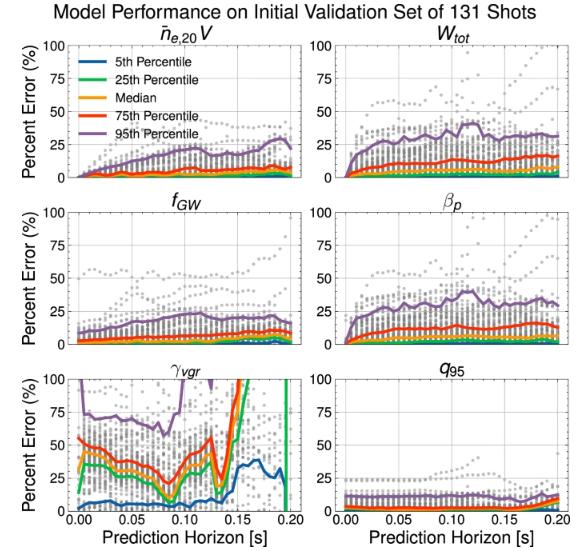

研究团队用于训练模型的数据集,包含了 TCV 装置 442 次最新的放电实验记录。划分了 311 次用于训练(其中仅5个属于高性能区间),131 次用于验证,有没有感受到数据集的「迷你」程度?

仅凭这些较小规模数据,模型就学会了预测复杂的等离子体动态,并能在单块 A100 GPU 上每秒并行模拟上万条下降轨迹,足以体现其强大的学习与预测能力。

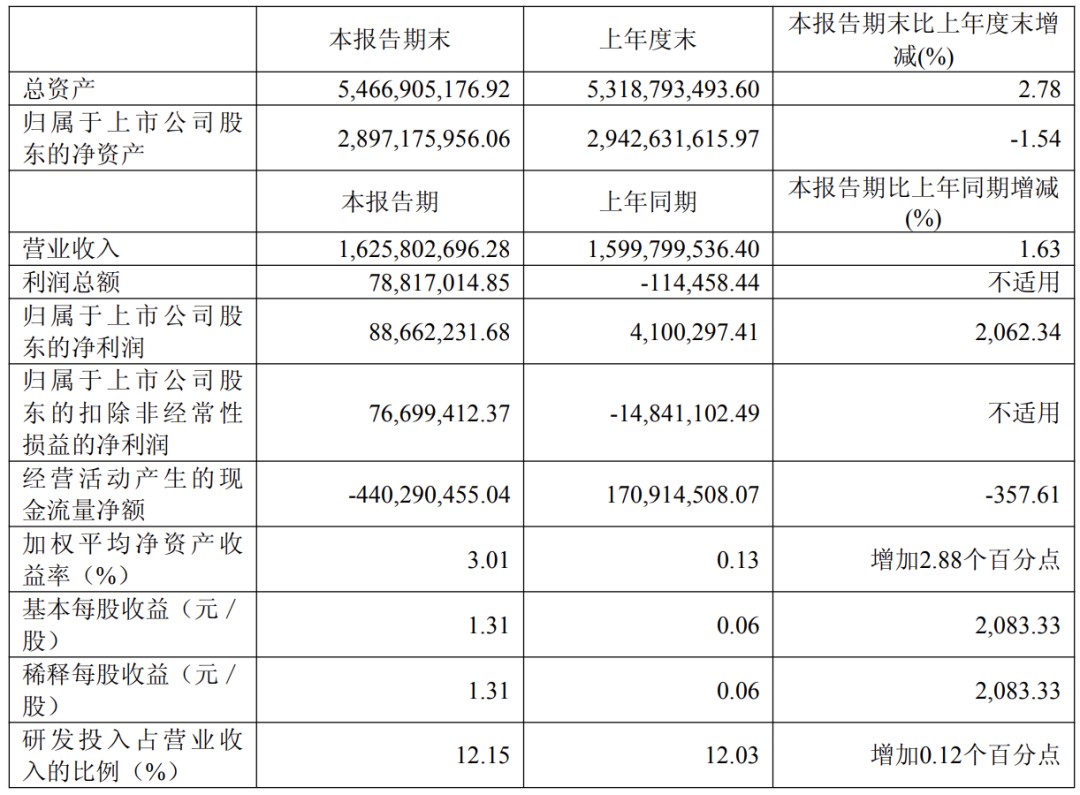

模型验证指标

物理为骨,神经为魂的「神经状态空间模型」

研究的核心,是构建一个能够精准预测等离子体在停机阶段复杂动态的模型。为此,研究团队设计了一个融合物理与数据的「神经状态空间模型」。

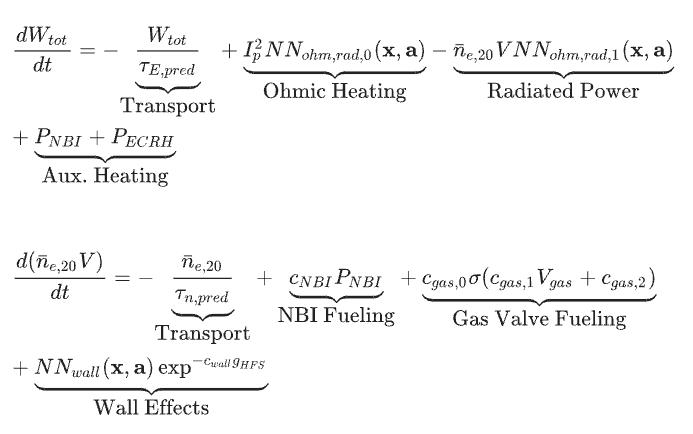

该模型的骨架是零维物理方程,主要描述了等离子体的能量平衡和粒子平衡。但部分关键参量(如约束时间、辐射损失等)难以用第一性原理精确建模,因此研究团队在这些核心部位嵌入了「神经网络」,让模型能够从实验数据中学习这些难以模拟的物理效应。如同一辆拥有标准车辆底盘的自动驾驶汽车,但其「驾驶经验」是通过真实路况数据训练而来的。

具体而言,模型以一系列可控的「动作」为输入,如等离子体电流的变化率、中性束注入功率等。通过求解这个由「物理方程 + 神经网络」构成的混合微分方程组,模型能够一步步推演未来。

核心方程

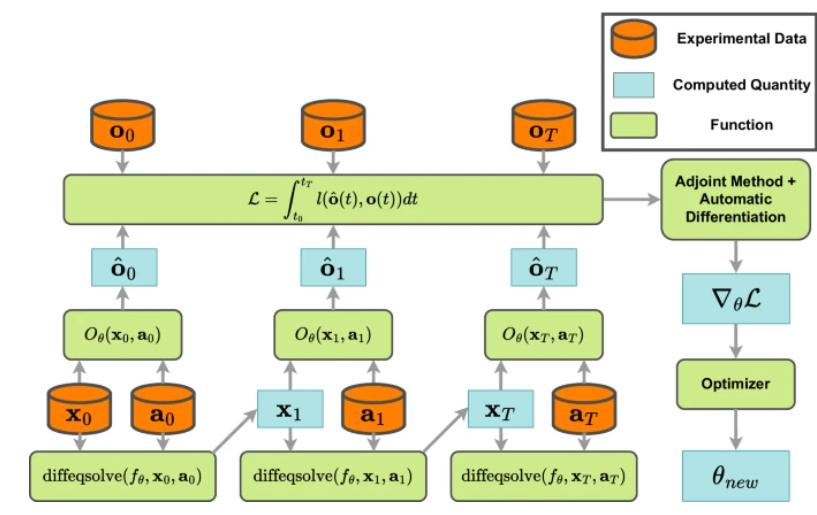

神经状态空间模型(NSSM)的训练过程,遵循一个高效且自动化的流程。模型由动力学函数 fθ 和观测函数 Oθ 定义,进行前向模拟生成预测数据,并与实验观测值对比计算损失。借助 diffrax 和 JAX 的自动微分伴随方法,从而优化模型参数。

NSSM 训练方法描述

有趣的启发性实验环节

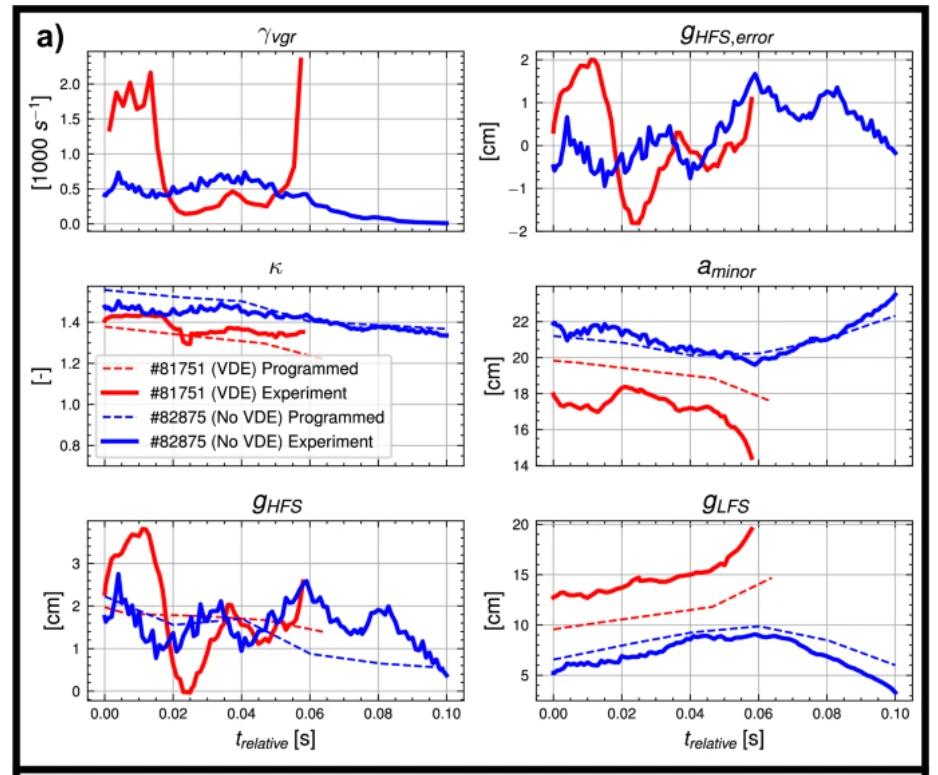

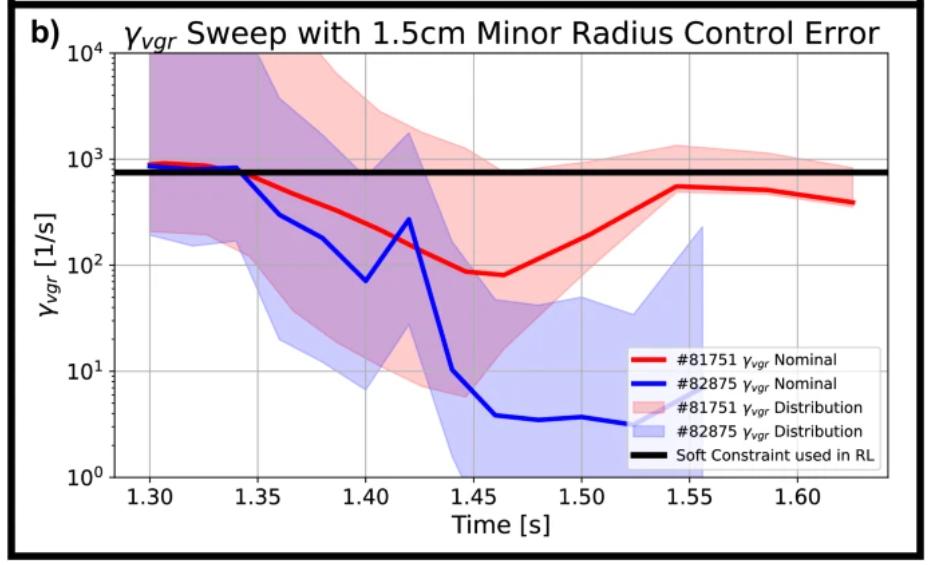

在所有实验中,最具启发意义的两个结果分别来自对「控制误差敏感性」的鲁棒性验证与「预测先行」外推测试。前者揭示了缓降阶段的一个脆弱点——当高场侧间隙出现微小偏差时,垂直不稳定增长率可能出现数量级放大,从而触发垂直位移事件(VDE)。

在一次编号为 #81751 的放电中,这一现象导致了等离子体的突然偏移与终止。研究团队据此在强化学习(RL)环境中引入间隙误差的不确定性分布,使轨迹在训练中主动适应不确定性。结果表明,经过重新优化的轨迹(#82875)在相似误差条件下依旧保持稳定。这一改进展示了模型从真实误差中学习鲁棒性的能力,也证明了数据驱动优化在安全约束条件下可实际提升装置运行的容错性。

实验结果证明鲁棒性有所提升

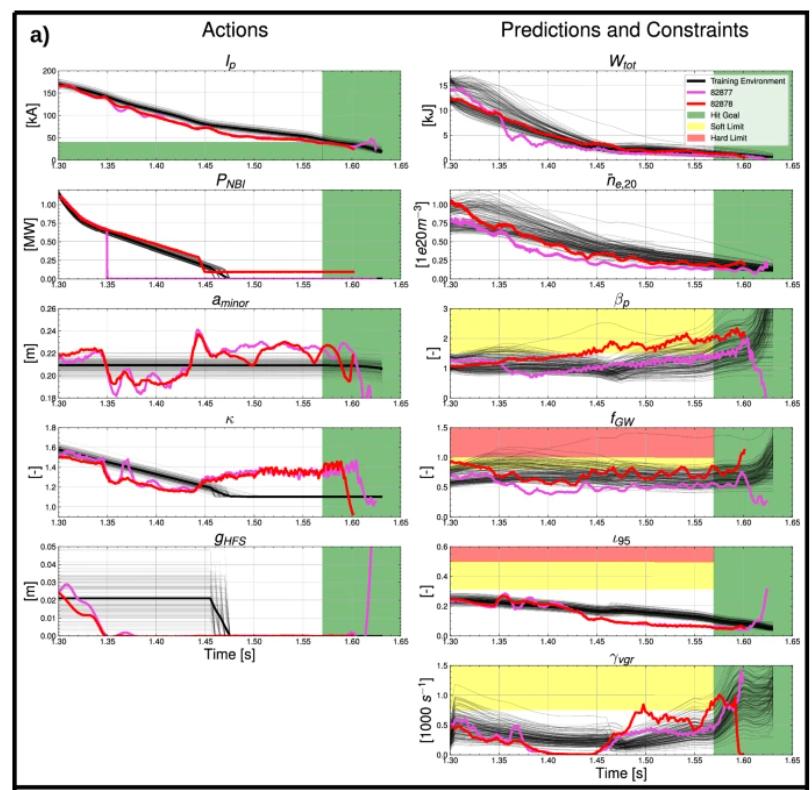

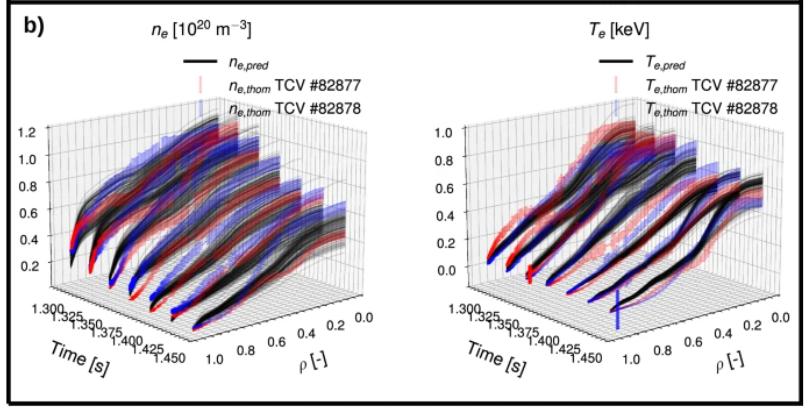

另一项被称为「预测先行(predict-first)」的外推实验,则验证了模型在未知参数区间下的泛化潜力。研究者将电流上限从 140 kA 提高至 170 kA,并在实验前完全依赖神经状态空间模型(NSSM)的预测结果生成轨迹。实验结果显示,模型对关键物理量的预测与实测高度一致,放电成功终止且未出现破裂。

外推测试场景的先验预测和实验结果

推进「最理想能源」走向现实之旅

据悉研究团队正在与联邦聚变系统公司(CFS) 达成合作,共同研究如何利用新的预测模型和类似的工具,更好地预测等离子体行为以避免机器中断情况,实现安全的聚变发电。其小组成员 Allen Wang 表示,「我们正致力于攻克科学难题,以实现核聚变的常规应用。虽然现在所做的只是一段漫长旅程的开始,但我认为我们已取得了一些不错的进展」。除此之外,在这一跨学科的交叉领域,也涌现了许多新鲜的研究。

由美国普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)联合多所高校提出了 Diag2Diag ,该模型通过学习多源诊断信号之间的关联关系,能够在部分传感器失效或观测受限时虚拟重建等离子体关键参数,显著提升聚变装置的监测与预警能力。相关研究以「Diag2Diag: AI-enabled virtual diagnostics for fusion plasma」为题,发表于 arXiv 平台。论文地址:https://arxiv.org/abs/2405.05908v2

此外,发表于 arXiv 平台,以「FusionMAE: large-scale pretrained model to optimize and simplify diagnostic and control of fusion plasma」为题的研究,提出了面向聚变控制系统的大规模自监督预训练模型 FusionMAE。该模型将 80 余个诊断信号整合至统一嵌入空间,通过掩码自编码器(MAE)结构学习不同通道间的潜在关联,实现诊断与控制数据流的高效对齐,开创了聚变能源领域大规模人工智能模型的集成。论文地址:https://arxiv.org/abs/2509.12945

毫无疑问,在推进「最理想能源——核聚变能」走向现实的征程上,人工智能正成为不可或缺的力量。

参考资料:

1.https://news.mit.edu/2025/new-prediction-model-could-improve-reliability-fusion-power-plants-1007

本文来自微信公众号“HyperAI超神经”,作者:作者:派大星行,编辑:李宝珠。