编者按:本文来自微信公众号 “懒熊体育”(ID:lanxiongsports),作者:彭锦,创业邦经授权转载。

匹克方面可能至今仍在困惑:明明我只是一次企业内部的薪资调控,却为何会在舆论场上掀起如此轩然大波?

或许他们真的已经不能理解年轻人和舆论场了。

以往可能只是公司以及业绩关注的成本压力与经营调整,如今可能已经成为一种新的判断标准。最明显的一个表现就是,在内卷之下眼花缭乱的过剩供给中,当代消费者早已不只关注产品本身,而是开始以企业对待员工的方式,来判断一家品牌是否值得信任。

首先回顾一下本次事件。从9月中旬遭到披露至今,匹克降薪事件已经发酵了近一个月的时间。起初,根据社交媒体流传的截图显示,匹克总部及部分分公司将进行“全员降薪”。蓝鲸新闻报道称,多位匹克在职员工证实,根据工资金额梯度,总部及分公司员工降薪幅度达到10%-50%,终端店铺员工未调整。与此同时,受访者称8月工资已是降薪后的。这也意味着匹克可能在事先未能与员工充分协商的情况下,对员工薪资进行了统一调整。

9月17日上午,匹克召开“三观培训和加强内控管理”会议。匹克集团董事长许景南在会上强调,降薪主要针对亏损部门和高薪岗位,并非全员降薪。整体降薪幅度不到10%,绩效等仍将保留。并表示匹克今年前7个月亏损额达到1.3亿元,是此次调薪的原因。网传匹克于9月16号发布的内部通知则提到:针对本次降薪调整,经过充分沟通与意见征集,全体同事均保持理解与支持。

随着事件被曝光,匹克遭受了外界的广泛质疑。而在企业内部,降薪仍旧在被强力往下执行。近一个月后,一份时间为10月12日发放的《关于薪资停发的告知函》再度引发舆论关注。蓝鲸新闻提到,这份告知函主要面向降薪幅度高达50%的直营分公司员工,用以敦促员工在停薪告知函签收单上签字。

九派新闻报道显示,通知降薪后,有超过200多名员工提交了降薪异议书。匹克的发薪日为每个月的15日和16日,而在10月份刚刚过去的发薪日,有员工称拒绝降薪后没有收到本应发放的薪资。

对于不同意降薪就会面临停薪的质疑,有接近匹克人士向《21世纪经济报道》回应称,薪酬调整是为确保公司长期稳健发展和保障绝大多数员工岗位而做出的艰难决定,并尽企业所能规避因裁员造成的失业影响。该人士同时表示,降薪是暂时的。

显然,通过匹克方面为数不多的回应不难发现,在管理者的理解中,降薪是企业经历亏损期的权宜之计,是管理层与员工之间的“内部调节”。过往,类似话术和举措并不少见,但偏偏这次,匹克的举措一经曝光便被放大,原本的经营压力之外,更徒添了一场公众信任危机。

不止针对运动品牌,这一风波或许值得所有企业重新审视。

它折射出的是,在当下,品牌公众形象的塑造,正由企业单向度的宣讲,转变为一种由企业、消费者乃至员工共同讲述的立体叙事。尤其对体育品牌而言,它们面对的是一群年轻且高度社交(媒体)化的消费者。这一代人不仅会在网络上评测一双鞋的性能,更会在社交媒体上全方位审视自己所青睐的企业。

当前社交媒体十分流行这样的说法:“如果你不知道该买谁的东西,就看哪家公司对待员工更好。”——如果你还不知道这句话,或许真的应该“整顿”一下自己的小红书算法了。

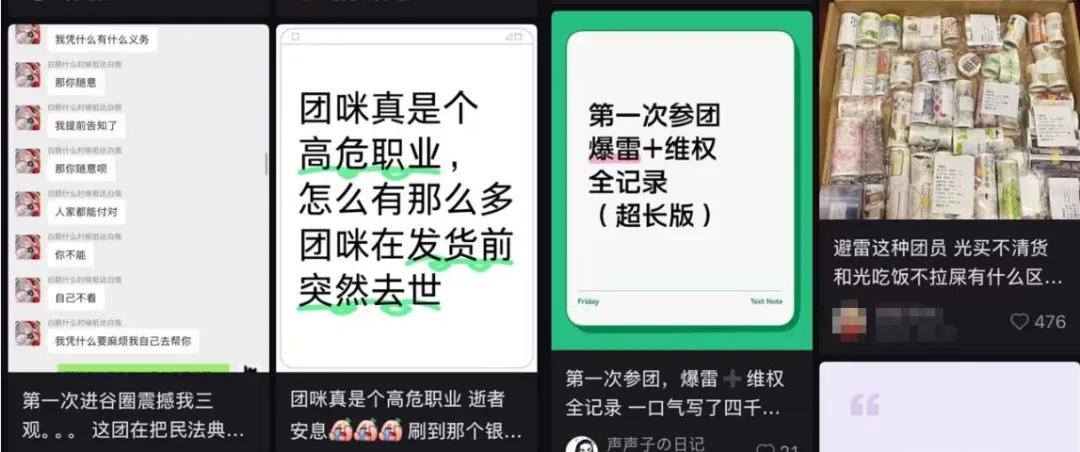

这句话的流行背后,代表的是一种全新的消费逻辑:针对企业的互联网“避雷文化”,已经从最初的职场维权与工作经验分享,延伸到消费决策。年轻人不只是在挑公司,也在挑价值观,开始根据企业如何对待员工,来决定要不要为它的产品买单。

这种转变,其实是舆论生态的一个缩影。过去几年,网友从打工人变成“牛马”,网络情绪重心从“追求奋斗”转向“警惕剥削”,“狼性文化”风光不再,“资本家”仍然危险,“人生是旷野”成为人人传颂的金句。人们开始意识到,以奋斗、加班、业绩为导向,牺牲的是自由支配的个人生活;人们开始共情任何涉及员工权益的事件,并相信鼓励企业优待员工,最终会让自身职场环境受益。

于是,新的互联网语境,正在重塑品牌公关危机的触发机制。正如本次事件中,单方面通知降薪,不再是某家企业内部的人事决策,而成为公众评估企业文化、甚至决定是否购买其产品的依据。从“996批判”到“避雷文化”,年轻网民试图用他们自发的内容、笔记和评论重新定义消费者与品牌的关系:消费者不再只是被营销的对象,而是手持了一张能够定义品牌形象的打分表,乃至选票。

在社交媒体的传播机制下,这种对企业做出的“价值判断”,往往以更轻、更快的方式扩散,以“避雷”、“种草”的标签来区分敌友。当任何劳工权益的话题,可以从消费立场的角度被解读,品牌无疑会被卷入一种全新的价值体系之中。在品牌争夺年轻人的时代,“懂年轻人”不再只是产品或审美问题,还将牵涉到价值观维度。

所以在这场风波中,匹克可以由年近70岁的董事长许景南来出面调息内部的不满,但在面临外部指责时,却只能几近沉默。因为老一代企业家的降本逻辑,在今天的传播环境下注定要失效。在成本压力与人文温度之间,比起“共度时艰”的旧叙事,“放过员工”或许正在成为一种新的公关语言。

过去一年,运动品牌们在追逐年轻化的过程中,越来越多地借助社交媒体讲故事,但同样也更容易在舆论面前“翻车”。品牌危机正在从产品问题转向态度问题,未来谁能守住公众的信任,或许比谁能讲好故事更重要。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。