编者按:本文来自微信公众号 “陆玖商业评论”,作者:李白,创业邦经授权转载。

对于大疆而言,降价只是应对危机的第一步。如何平衡用户信任与市场扩张、如何实现技术优势的跨场景迁移、如何在存量市场中挖掘新价值,将是其未来的重要命题。

作为消费无人机赛道的领头羊,低调的大疆也陷入了短暂的舆论风波中,并在近期登上微博热搜榜单第一。

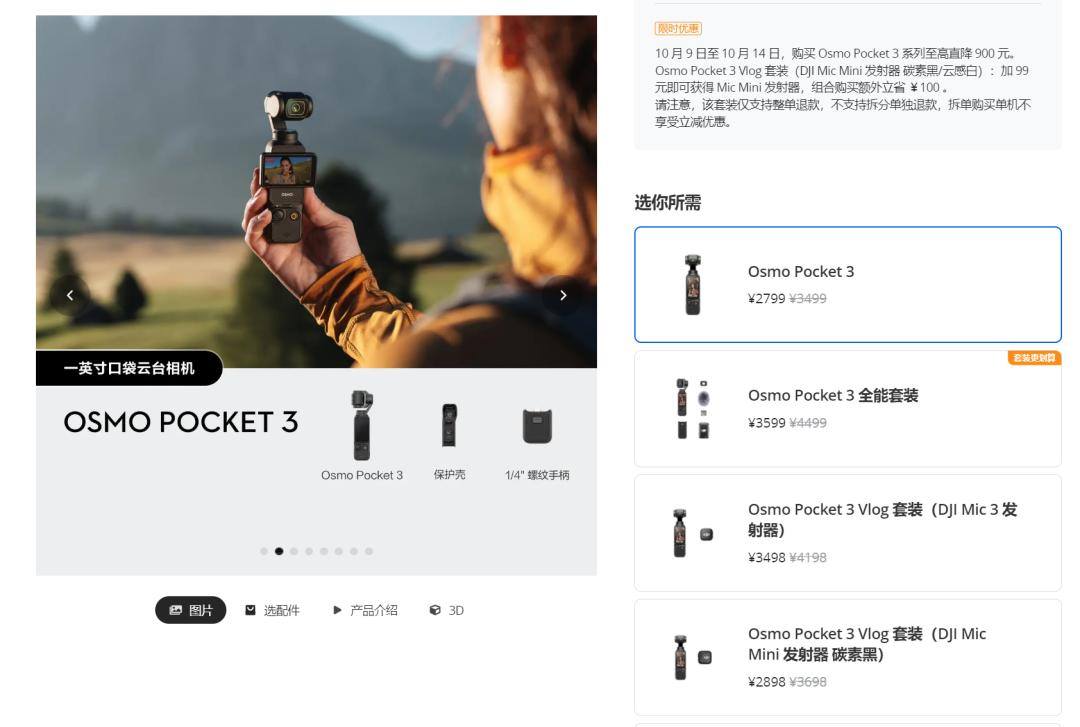

“刚花4838元买的Pocket 3全能套装,不到十天就直降900元,线下门店购买却无法享受线上用户的价保政策”。不乏一些消费者在网络上进行类型的控诉。

2025年10月,大疆突然启动新一轮降价潮,一时间“数码圈炒股”“早买早亏”的吐槽刷爆社交平台。

回过头来看,一场看似常规的促销背后,有着企业既定的商业策略选择,不过往深入讲,多少藏着这家无人机巨头的增长焦虑。

作为占据全球消费级无人机市场七成以上份额的绝对寡头,大疆曾凭借技术与渠道构建的“护城河”高枕无忧。

如今主动打破价格壁垒,或许有各种产品压力下的无奈之举,却又像行业变局中的求生信号,至少,降价不仅刺痛了用户,还折射出智能硬件行业“强者恒强”神话背后的隐忧。

再以此洞察到整个消费无人机行业的发展和未来格局,打破绝对寡头垄断神话,可能才刚刚开始。

01 降价或有无奈?

拆解本轮降价的具体产品来看,大疆本次从10月9日开始持续到10月14日的降价幅度的确不少,其中Pocket 3标准版直降700元(3499→2799元),Action 4最高降1129元,Mini4 PRO降价1478元。

“调价在包括手机、PC等智能硬件行业很常见,但大疆多年来几乎没主动调过价,此次迎来‘首降’,我们推测要么是准备新品迭代,要么想把竞争对手打死”。一位从事大疆经销业务的人士表示。

通常情况下,按照消费电子产品普遍遵循的GTM(Go To Market),产品走向市场成功操盘的运作逻辑,产品从上市走向收尾期,销售势能往往呈现波动式走势。以Pocket 3为例,公开资料显示,该产品自2023年11月上市,前期处于溢价状态,总销量至少突破1000万台。

直至目前,上述产品已有接近2年的生命周期,倘若可以在控制原有产供销平衡和备料计划的情况下,为了下一代产品的顺利接档,通过降价以清理库存从商业战术上是符合操盘需求的。

不过,看上去有些合理的解释却还有另外一些颇微妙的特点,即“宣发少、周期短”。

此类特征说明企业更关注效率层面的打法,这可能就涉及老品清理速度以及竞争层面的问题。换句话讲,一方面,企业不得不考虑趁调价的窗口期加快库存周转,而另外一方面,今年8月,影石官宣并公测全景无人机“影翎Antigravity A1”,直接挺近大疆核心业务的动作亦对其形成压力。

这意味着,不排除大疆是对影石的持续攻势采取的“应战”之举,通过更有力的价格和更大的声势来重新夺回市场的注意力。

客观地讲,由于外部环境的变化,消费级无人机赛道的确不再算是大疆的“独角戏”,极飞推出的Consumer 2系列以“同配置半价”策略切入中端市场,影石则凭借运动相机与无人机的协同优势抢占年轻用户群体。

加之手机防抖技术升级、AI剪辑功能普及,让不少潜在用户放弃了专门的航拍设备,转向更有性价比的一些相机设备。消费级无人机从“尝鲜型产品”转向“更新型产品”,用户决策更趋理性,曾经的“技术溢价”空间则被大幅压缩。

这场降价潮的本质,可能是诸多因素下行业增长逻辑转变的缩影。

02 整合3C电子生态能挑起第二增长曲线吗?

当然,即便不降价,大疆还是要面对增长难题。

据此前一些报道,大疆去年收入突破800亿元,同比增长35%,净利润达120.56亿元,再考虑到主营的无人机等大多属于高客单产品,按此推测,大疆在理论上有较强的规模和盈利能力,不过从一些经销商处了解到,大疆仍希望寻求新的更大的商业化机会。

另一位接近大疆的业内人士表示,“从目前看,大疆在无人机领域尚没有完全成熟的对手,但我们渠道商平时也会有拓店拓新的指标任务。”再从官网看,大疆也在进军扫地机器人、充电电源等这些3C生态新产品。

其实,一家企业开始挖掘原有核心品类更有深度的增长点,或者探索其他新业务的发展,要么是因为其所处的产业红利周期日渐见顶,要么是护城河壁垒不再坚挺。

按此拆解下来,在主赛道领域,中研普华产业研究院数据显示,中国消费级无人机市场规模的增速从2020年的45%骤降至2024年的18%,这对大疆不算好事。

至于护城河,大疆也不算可以高枕无忧。目前,大疆在消费级无人机市场的垄断地位,主要建立在技术与渠道的双重壁垒之上。

技术层面,其年度研发投入占比持续保持在15%左右,构建起近4万件的难以逾越的专利防线。在飞控系统领域,自主研发算法实现厘米级定位,影像技术上,Inspire 3支持8K 120fps专业拍摄,图传技术则达成高清远距离传输,这些核心技术共同构成了产品竞争力的基石。

渠道侧,在一些经销商的相关人员眼里,大疆对线下渠道有相对强硬的管控,“而且还有很多商想做大疆,但没那么轻易地进入这个赛道,除了常规的渠道准入以及严控价格外,对授权代理的管控也强,如果不合适,也许一两年就会被干掉,到开店层面,大疆对点位和形象把控要求也颇高,需要核心商街”。

虽然消费无人机远没有智能手机行业这么卷,但大疆在渠道、零售体系管理上依然十分严格,力求质量导向,授权线下体验店逼近500家,亦是行业翘楚。

但一个事实是,一家成功的明星企业,产业界不会缺乏对它的挑战,不少企业已经开始谋算着如何复制大疆的成功,或者试图撕开其护城河口子。特别是,这些玩家大多还是科技界的佼佼者。

除了上文提及的影石和极飞,目前OPPO、vivo 等手机厂商已在研发类似的Pocket项目。陆玖商业评论了解到,vivo已经配置了“近百人的团队”,产品预计明年问世,荣耀也在考虑研发相关产品,小米和浩瀚也合作了一款云台相机,同样对标Pocket,内部定位是“口袋相机”,定位中低端。

种种迹象表明,大疆是时候需要改变了。坦率地说,大疆的降价动作已经是“焦虑”的显现了,为了缓解焦虑,跨界智能家电等3C领域成为其寻找第二增长曲线的关键布局,扫地机器人等智能家电成为优先选项。

当然,这场跨界之旅既藏机遇,同样布满荆棘。诸如今年推出的搭载双目鱼眼传感器的扫地机器人ROMO P,作为大疆首个跨界产品,该产品引起的声量似乎并不算高。

从优势来看,大疆的跨界具备天然基础,多年积累的传感器技术、算法能力可直接复用于地面智能设备,成熟又高标准的渠道运营体系能快速实现市场渗透。

倘若再纵深布局,大疆还有机会构建“地-空一体”的智能空间生态,空中无人机负责户外测绘、安防巡检,地面设备承担家居清洁、环境监测,形成场景协同效应。

但智能家电市场的残酷程度远超想象,扫地机器人领域已聚集小米、科沃斯、石头、云鲸等众多垄断市场90%以上份额的玩家,产品同质化严重,价格战从千元机打到万元高端市场。

用户对地面清洁设备的核心诉求集中在避障精度、清洁效率、续航能力等维度,这些指标的优化需要长期的地面场景数据积累,与无人机的空中场景存在本质差异。

大疆的空中技术优势能否顺利转化为地面竞争力,仍是未知数,更关键的是,智能家电市场已进入存量竞争阶段,在国补力度减弱、房地产市场不明朗的背景下,新入局者需付出更高成本才能抢占市场份额,大疆的渠道优势在红海市场中可能被大幅稀释。

这场跨界冒险的成败,多少会影响大疆能否突破增长天花板。

03 消费无人机寡头格局或被重塑

视线回到消费无人机赛道,大疆朝着3C生态上的跨界,有企业层面的业务方向调整,侧面也能体现出行业格局即将重塑的信号。

过去,这个产业界的情况是,消费级无人机融合了飞控、影像、材料等多领域技术,进入壁垒极高,而市场集中度又远高于工业级市场,后者因场景碎片化呈现“高增长、低集中度”特征,前者则形成头部垄断格局,让大疆在过去十年几乎没有真正的对手。

尽管短期内大疆垄断地位难以撼动,但长期来看,技术平权与市场变化正不断侵蚀其护城河,消费级无人机市场或将迎来多元化竞争时代。

尤其是,AI平权能撬开早期寡头壁垒的裂缝。

过去,大疆的飞控、避障等核心算法是关键专利,而随着开源AI框架的普及与算力成本的下降,不少中小厂商也能获得高质量的算法支持。部分新兴品牌通过接入第三方AI解决方案,已实现与大疆相近的智能避障、自动跟随功能,技术差距正快速缩小。

再到产品层面,市场同样存在差异化需求机会点。

举个典型的例子。大疆Pocket 3并不防水,这使得其在雨天、游泳等场景下的实用性大打折扣。而类似手机厂商这种巨头,在此方面拥有天然优势,自然成为新产品打造方面的一个显著机会。

站在智能硬件行业的普遍规律视角,任何产品都难以摆脱“导入-增长-成熟-衰退”的生命周期,即便是大疆这样的巨头,往往无法违背行业发展规律。

消费级无人机从“蓝海”走向“红海”,本质是市场从增量竞争转向存量竞争的必然结果,而竞争的加剧往往伴随着技术普及与价格下行,大疆的降价动作呼应了这一情况。

回过头来看,正如今年巨变的外卖市场一样,商业竞争是瞬息万变的。

对于大疆而言,降价只是应对危机的第一步。如何平衡用户信任与市场扩张、如何实现技术优势的跨场景迁移、如何在存量市场中挖掘新价值,将是其未来的重要命题。

而对于用户来说,与其纠结于短期的价格波动,不如期待这场竞争能带来更具创新性的产品,毕竟,在技术与市场的博弈中,消费者的选择权才是最核心的力量。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。