编者按:本文来自微信公众号 刘润(ID:runliu-pub),作者:景九,编辑:歌平,创业邦经授权转载。

企业接班,本来就不应该是一件闹大的事。

你看,很多我们知道的企业,比如方太,海澜之家,新希望,等等企业,他们接班,都没听过什么大动静。因为那纯粹是他们家的“私事”,关起门来就办完了。

可是,算算时间,宗庆后去世已经一年半了。这一年多,围绕宗家、娃哈哈,事是一个接一个,反转一次又一次。

这不,前段时间,围绕宗馥莉辞职娃哈哈董事长,要自创品牌“娃小宗”,又引起了很多人关注。

怎么他家接班,要这么复杂?

因为娃哈哈,本身就很复杂。它不是一个纯粹的家族企业。它的诞生,源自中国一段非常特殊的改革历史。

几个关键事实,帮你快速看懂。

01关键事实1:娃哈哈不是私企,国资才是第一大股东

先说一个常识。

纯粹的家族企业,一定对企业有着绝对的控制权。股权超过50%是常态,超过2/3也有很多。所以,无论怎么接班,闹得多凶,都是家事。

但是,娃哈哈可不是这样。看它的股权结构。

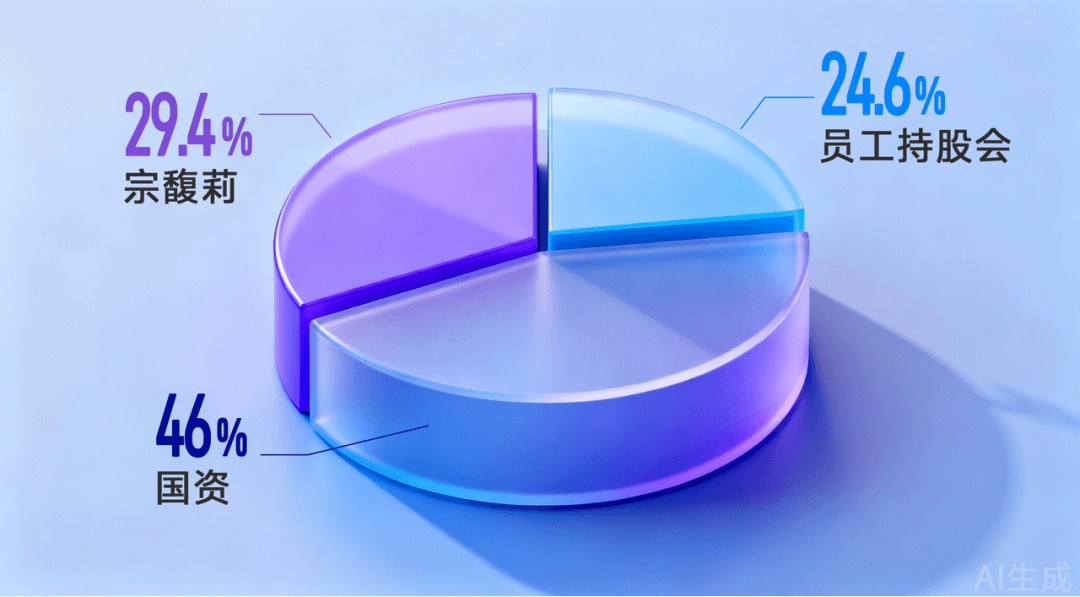

娃哈哈的股权,就像一块三色的蛋糕。最大的一块,大约46%,属于国资。宗馥莉,29.4%。剩下大约24.6%,属于员工持股会。

国家是第一大股东,还有庞大的员工持股。这意味着,娃哈哈的变动,从根上就不是家事。

那为什么,还有很多人觉得,娃哈哈姓“宗”呢?

02关键事实2:没有宗庆后,就没有今天的娃哈哈

这是一个“厂长立大功”的典型故事。

时间回到1987年,42岁的宗庆后,带着14万借款和2名退休教师,承包了杭州市上城区校办企业经销部,代销汽水、纸张等小商品。

这时候,宗庆后的手里还没有股权,他更像一位职业经理人。

但这位职业经理人,能力强的有点不像话。

在其他校办厂平均赚几千的时候,他直接完成了年赚10万的目标。要知道,当时杭州职工工资,也就100元左右。1991年,娃哈哈兼并了体量是自己十几倍的、马上破产的国营罐头食品厂。但只过去3个月,宗庆后也将这个巨大的烂摊子,扭亏为盈。

(图片来自:互联网)

这次兼并的意义,远超商业本身。所有人都相信,他不仅能从零创造一个品牌,还能盘活一个巨大的国企烂摊子。

等到1999年股份制改造的时候,他的威望已经到了顶点。于是,经过几次调整,娃哈哈最终形成了“国资46%、宗家29.4%、员工24.6%”的结构。

虽然表面上看,国资仍然是第一大股东,员工也有不小股份,但所有人都默认,宗庆后才是那个“拍板的人”。

在这之中,国资的沉默和不干涉,也占了一部分原因。

这也很正常。人家越搞得好好的,瞎掺和只会坏事。就像你的公司快倒了,请了个职业经理人。他不光力挽狂澜,还越干越好,直接给你干成了500强。只要能持续创造价值,你也懒得干预。

于是,宗庆后顺理成章地实现了对娃哈哈的掌控。但这也留下了隐患:

娃哈哈的稳定与发展,高度依赖于宗庆后个人。

03关键事实3:法律可以传承股权,但无法传承权威

所以,当宗庆后真的离开,他留下的,不只是一个董事长的空位,更是一个被抽掉中心的体系。

因为他过去四十年对娃哈哈的掌控,靠的不仅仅是那三成股权,而是一种法律无法定义的,软实力。

什么软实力?

比如,你没有跟那些老员工们一起,在80年代蹬着三轮车卖过冰棍,你就无法理解他们之间那种超越雇佣关系的情谊。

比如,你没有在90年代国企改制的风浪中,带领上千工人杀出一条血路,你就无法复制那种被视为“救世主”的个人魅力。

再比如,你不理解为什么公司里有些流程看起来很不合理,但它就是能运转。因为那个流程的诞生,可能是为了解决一个你不知道的、更大的历史问题。

这种软实力,无法被记录在财报里,更无法通过一纸遗嘱来继承。尽管宗馥莉可以根据法律,继承父亲的三成股权,但无法继承父亲在四十年里积累起来的权威。

所以,如果和传言那样,当娃哈哈商标的使用,需要娃哈哈集团股东的一致同意时,那宗馥莉想自己拍板做产品创新、包装更新、市场推广,就会多出很多麻烦。

04关键事实4:宗馥莉和娃哈哈的利益,已经构成了事实上的不一致

我们必须知道两个基本事实。

1)娃哈哈集团,掌握品牌、销售,宗馥莉与国家、员工共同持股。

2)宏盛集团,长期为娃哈哈代工,由宗馥莉实际控制。

这两者的利益,从根本上,就不太可能完全一致。

前者的利益,指向三者。国资关心资产保值,职工持股关心分红,宗馥莉则追求灵活扩张和个人控制。后者的利益,指向宗馥莉自己。而最关键的是,宗馥莉同时坐在两家公司的驾驶位上。

这就造成了这个局面:你有权决定让两家公司谁赚钱。但前者,赚一个亿,你只能分3000万。后者,赚一个亿,你就能拿一个亿。

你会怎么选?

这,就是“责权利不对等”带来的必然结果。

05关键事实5:国资方的沉默,是有条件的

最后,也是最重要的,国资的态度。

过往,国资的沉默是有前提的。那就是,立大功的厂长还在发力。可当创始人不在,企业面临动荡,甚至资产有被“转移”的风险时,国资方就必须出手,履行“国有资产保值增值”的义务。

最明确的信号,就是杭州市政府相关部门,已经成立了“专项工作组”介入处理娃哈哈的相关事宜。

这让我想起了吴晓波老师的《大败局》中,提到的另外一个名字:健力宝。

当年也有一个叫做李经纬的能人,把一个濒临倒闭的小厂,做成了“东方魔水”,风靡全国。没有李经纬,就没有健力宝。这一点所有人都承认,甚至包括他自己。所以为了更好地发展,他想把总部从广东三水那个小地方,搬到广州去。

你觉得,作为健力宝的真正所有者,三水市政府会同意吗?后来的结果,很多人都知道了。双方彻底闹翻,健力宝仓促出售。

(健力宝出售现场,李经纬含泪仰天。图片来自互联网)

权威没了,利益分裂了,国资开始监管了。

这可能,就是娃哈哈今天混乱的,底层逻辑。

最后的话

正如吴晓波老师在《大败局》所言,在转型时代,任何变革都意味着对现有体制的突破,因此天然地带有违反法规的性质。

这其实,也是一个时代的“原罪”。

而娃哈哈今天面临的,不是简单的家族内斗。它是一个结构性的、在中国商业史上反复上演的矛盾:

那个立了大功的厂长,和拥有工厂的东家,到底如何共存?

这个问题,我们没有确切的答案。但至少有一点,值得我们理解。娃哈哈,这种诞生于特殊年代的混合所有制企业,它的股权结构本质上,是一份由创始人、国家、员工三方,签下的“和平协议”。协议里,写满了妥协和模糊地带,最大的担保人,是创始人本身。

而等创始人离开之后,每一方,都不可避免地,会拿出放大镜仔细琢磨,重新审视协议的每一个条款,琢磨如何为自己争取最大利益。

到了这一步,谁对谁错,谁又能说得清呢。

参考资料:

1、宗馥莉辞去娃哈哈职务是否需要离任审计?杭州市上城区审计局:娃哈哈本质上非国企,宗馥莉辞职不在审计监督范围内

2、娃哈哈,大消息!宗馥莉已辞职,或将独立运营“娃小宗”!

3、宗馥莉辞职,一段潜伏近30年的矛盾浮出水面

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。