从1900到2025,中国社会经历了从封建帝制瓦解到社会主义建设,再到全球化和深度老龄化时代的剧烈变迁。

在宏大的社会转型背景下,中国老人的社会形象也在经历着深刻而复杂的蜕变。

从20 世纪初的 “封建老年” 到建国后的“革命老年”、 “劳动者老年”,再到改革开放后的多元化形象,直至当下积极老龄观主导下的 “新老人”,每一次形象转变都深刻反映了社会结构的变革、价值观念的更新以及文化认同的重构。

本文通过梳理百年间中国老人社会形象的变迁轨迹,揭示其背后的社会文化动因,为理解当代中国老龄化社会的深层逻辑提供历史镜鉴。

特别是在2025 年这一 “十四五” 规划收官之年,深入探讨当下中国需要什么样的老人形象,对于构建老年友好型社会、推进积极应对人口老龄化国家战略具有重要的现实意义。

第一阶段:传统与动荡中的“尊者”与“遗老”(1900-1949)

这一时期,中国社会处在从传统农业社会向现代社会转型的剧痛期,老人形象呈现出鲜明的二元对立特征:一方面是根植于数千年儒家文化的“尊者”形象,另一方面是新旧交替、社会动荡中产生的“遗老”或“无助者”形象。

此时传统儒家文化依然占据主导地位,老人形象主要体现为伦理老年的“尊者”,即以孝道为核心的伦理秩序中的权威象征。

在以血缘和宗法为核心的传统家庭结构中,老年人,特别是男性长者,是家族权力的象征。他们掌握着家庭的经济大权、道德话语权和子孙的婚丧嫁娶决定权。“孝道”作为维系社会秩序的核心伦理,为老人的尊崇地位提供了坚实的文化基石。

但是,随着清末民初的社会巨变,“五四”新文化运动对传统礼教的冲击,以及连年的战争与经济凋敝,传统大家庭结构开始瓦解。

一部分旧制度中的老人固守旧有观念,与新时代格格不入,成为被嘲讽或批判的“遗老”形象,老人开始从传统美德的化身,变成封建家长制的代表而被猛烈批判。

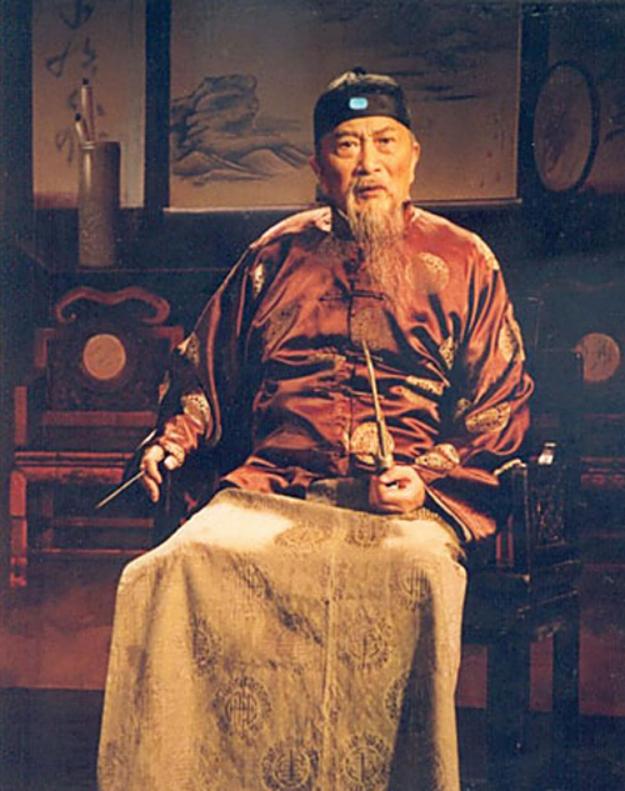

巴金创作于20世纪30年代的小说《家》中的高老太爷,是封建大家族专制家长的典型形象。他顽固、专横,是旧礼教和旧制度的坚定维护者,他的一言一行决定着整个家族成员的命运,最终在压抑和绝望的氛围中孤独死去。他的形象集中体现了被新文化运动所批判的“家族权威”的腐朽与没落。

巴金《家》

同时,在战乱和贫困中,失去家庭庇护的老人也大量出现,他们沦为孤独、贫病交加的社会边缘群体,其形象从“尊者”滑落为需要怜悯的“无助者”。

电影《1942》(2012)

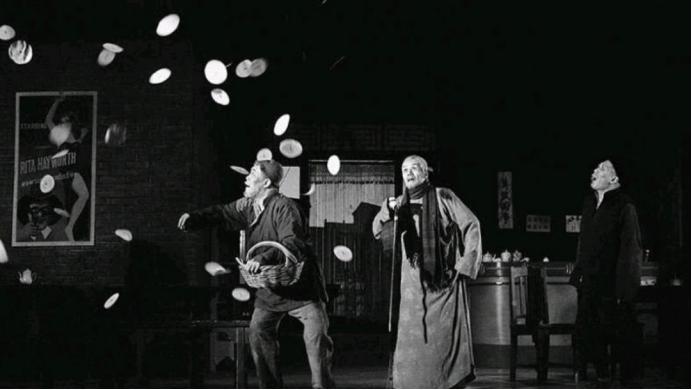

普通老人在时代洪流下的悲惨命运也成为文学作品的重要主题。老舍话剧《茶馆》的主人公王利发,从青年掌柜到年迈老人,他的一生跨越了清末、民国和抗战胜利后三个时代。老年时期的王利发,精明、善良但又无力回天,他毕生改良经营,只想守住祖业,却最终在黑暗的社会现实面前走向绝望。他代表了那些在时代洪流中挣扎求生,最终被旧时代吞噬的普通老人形象,充满了悲剧色彩。

老舍《茶馆》

第二阶段:集体主义下的“革命前辈”与“劳动模范”(1949-1979)

1949年新中国成立后,社会结构和意识形态发生了根本性转变。

在强调阶级叙事和革命历史的时代,老人的价值不再仅仅体现在年龄和辈分上,而更多地取决于其政治身份和革命履历。

“老革命” 享有特殊的社会地位,参加过革命战争、为新中国建立做出贡献的“老干部”、“老军人”、“老工人”等成为社会尊重的楷模。他们是“活的历史教科书”,承担着向年轻一代进行革命传统教育的政治责任。

除了革命履历,老人的价值还通过劳动贡献来体现。 老年人被鼓励积极参与社会生产和集体活动,成为“老当益壮”的劳动模范。这一形象强调了老年人作为社会主义建设者的持续价值,否定了将老年视为衰老和无用的消极观念。

此外,妇女地位的巨大提升使得老年女性形象发生变化,从传统的 “贤妻良母” 转向 “革命母亲”。

这一时期出现了一批代表形象,如《苦菜花》中的母亲、《红灯记》中的李奶奶等。她们不再是传统的柔弱女性,而是坚强的革命战士,体现了革命话语对传统性别角色的重塑。

京剧《红灯记》

而创作于20世纪五六十年代的现代豫剧《朝阳沟》,其中的主要角色之一拴保娘,是一位典型的社会主义新农村老太太形象。她思想开明,积极支持儿子和城市来的儿媳银环扎根农村、建设家乡。她热爱集体、关心青年,其形象淳朴、乐观,充满了对新社会的热爱和对未来的希望,是当时文艺作品中备受喜爱的“革命老大娘”形象。

现代豫剧《朝阳沟》

文革期间,老人形象出现了严重的两极分化。一方面是被打倒的 “地主老财”、”反动学术权威”,另一方面是被推崇的 “革命老干部”、”老贫农”。这种二元对立的形象建构,深刻反映了当时的政治逻辑。

在 “破四旧” 运动中,传统的敬老文化受到严重冲击。”打倒孔家店” 的口号直接挑战了以孝道为核心的传统伦理秩序。老人不再因其年龄而自动获得尊重,而是必须通过 “革命表现” 来证明自己的价值。

这一时期还出现了 “知识青年上山下乡” 运动,大量城市青年到农村接受贫下中农再教育。在这种背景下,农村老人特别是 “老贫农” 被赋予了特殊的政治意义,成为 “阶级教育” 的活教材。

文艺作品中的老人形象呈现出鲜明的对立特征。在样板戏《智取威虎山》中,座山雕是典型的反面老人形象,阴险狡诈、恶贯满盈。而在《沙家浜》中,沙奶奶则是正面老人的代表,机智勇敢、爱憎分明。

样板戏《智取威虎山》

第三阶段:转型与反思中的“失落者”与“守望者”(1980-1999)

1980年代,中国进入改革开放的全新时期,整个社会的主旋律是“面向未来”,经济建设成为中心任务。

在这一时期,传统的家庭伦理观念,特别是“孝道”,依然在社会生活中占据核心地位。家庭结构多为几代同堂,老年人在家族中通常扮演着“大家长”的角色,拥有天然的权威和话语权。

同时,许多在岗位上奉献一生的老人退休后,依然以“发挥余热”的方式参与社会活动,他们的经验和智慧被视为宝贵的社会财富。这一代老人是新中国的建设者,他们的革命经历和奉献精神被社会普遍尊重。

同时,“伤痕文学”和反思电影的兴起,使得许多作品开始通过老年人的视角来回望和反思共和国的历史。在这些作品中,老人是历史的亲历者和见证者,他们的回忆和讲述承载着民族的集体记忆。这些老人形象往往饱经沧桑,他们的命运与国家的命运紧密交织,其形象深刻而厚重,引发了全社会对历史和人性的深刻反思。

张艺谋1994年的电影《活着》中,主人公福贵从一个阔少爷经历内战、土改、“大跃进”、“文革”等一系列历史篇章,最终步入老年。老年的福贵失去了所有亲人,只剩下一头老牛为伴。他身上体现了中国普通人在数十年政治运动和苦难生活中的坚韧与承受。他的形象不再是革命英雄,而是一个在历史洪流中被动浮沉、最终与命运和解的“幸存者”和“守望者”。

电影《活着》(1994)

然而,随着市场经济的冲击,个人奋斗和经济效益被日益强调,年轻一代开始将目光投向外部世界,老人的传统权威开始出现松动的迹象。

此时城市化进程加快,单位制解体,许多在计划经济体制下工作一生的老年人,在退休后面临着社会地位和经济收入的急剧下降。他们对市场化的新规则感到陌生和不适,逐渐从社会中心走向边缘。

同时,家庭小型化和人口流动(“孔雀东南飞”)使得传统的家庭养老模式受到巨大冲击,“空巢老人”问题开始显现。老人的形象中增添了孤独、失落和与时代脱节的色彩。

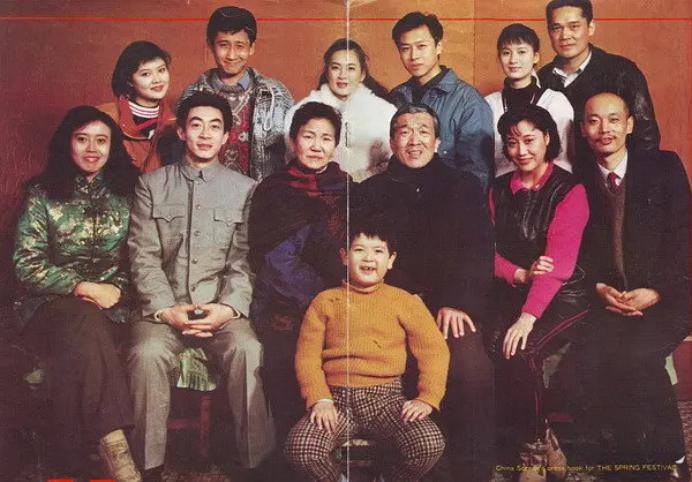

1991 年电影《过年》中赵丽蓉和李保田饰演的老夫妇,生动展现了这一时期老人在家庭关系中的复杂处境 —— 既要维护传统的家庭权威,又要面对子女价值观的挑战。

电影《过年》(1991)

第四阶段:深度老龄化下中国老人的多元与矛盾(2000-2025)

进入 21 世纪,中国快速进入老龄化社会。2000 年,中国 60 岁以上人口占比达到 10.3%,正式进入老龄化社会。到 2024年,这一比例已上升至22%,老年人口超过 3.1亿。

由于老年人口基数的巨大,和老年群体内部丰富的差异性,中国老人的社会形象出现多元甚至矛盾的复杂景观。

在这一时期,老年人的社会形象首先发生了显著的负向转变,呈现出被动化和问题化的特征:

·“问题”的集合体:媒体报道更多地聚焦于与老年人相关的社会问题,如养老金缺口、医疗负担、空巢孤独、老年诈骗等。老人从一个受尊敬的主体,逐渐被描绘成需要社会解决的“问题”或“负担” 。

·媒介形象的污名化:一些社会事件经媒体放大,催生了对老年群体的刻板印象。例如,“扶不起的老人”等标签,使得老年人形象在一定程度上被污名化 。研究指出,在部分媒体报道中,老年人的负面形象多于正面形象,其生理形象被描绘为不健康,社会形象则趋于消极 。

·边缘化的“失语者” :在日新月异的科技和社会变革面前,许多老年人显得无所适从,成为被数字鸿沟抛弃的“边缘人”。他们在公共舆论场中往往处于失语状态,其真实、多元的生活状态被少数负面标签所遮蔽。

2019年热播剧《都挺好》中的父亲苏大强,在妻子去世后彻底“放飞自我”,他自私、懦弱、爱慕虚荣、不断给子女制造麻烦。这一形象颠覆了传统文化中慈爱、无私的父亲形象,引发了关于原生家庭、啃老与赡养义务的激烈社会讨论。苏大强的形象虽然极端,却也反映了现实中一部分老人的复杂人性,标志着老人形象塑造的深刻现实转向。

电视剧《都挺好》(2019)

同时,这一时期的老人形象呈现出鲜明的消费主义特征。”银发经济” 概念的提出,标志着老人从传统的 “被赡养者” 转变为 “消费者”。保健品、老年旅游、老年大学等产业快速发展,老人的消费能力和消费意愿得到前所未有的重视。最具代表性的案例,便是脑白金广告创造了 “今年过节不收礼,收礼只收脑白金” 的消费神话。

但与此同时,许多不正规保健品企业为了将老人作为收割对象,营销方式花样翻新,话术套路防不胜防,信息闭塞、缺乏判断能力的老人成为弱势的”割韭菜“形象。

而且,城乡老人的际遇与形象分化显著。城市老人受益于退休金和医保体系,生活相对稳定;而农村老人则面临着子女外出务工、留守老人增多的困境。

2015年上映的电影《喜丧》,揭示了当下农村在传统孝道与现实压力的撕扯下产生的巨大矛盾。子女们忙于生计,无力或无暇提供高质量的陪伴和照料,但又要维持“孝子贤孙”的面子。老人高寿而终的“喜丧”,成了掩盖养老过程中所有不堪与痛苦的遮羞布。

电影《喜丧》(2015)

在消极负面的老人形象充斥整个社会的同时,“活力老人”、”新老人”的概念在过去十年悄然流行起来。

在传统社会,老人是家庭的核心和权威;而在现代社会,老人的家庭地位面临挑战,但与此同时,新一代老人获得了更多的个人自由。现代家庭中年轻一代追求个人空间,老人的社会角色则从 “贤妻良母” 转变为更自主的个体。

回溯新一代老人的人生经历,他们大多出生于 1950-1960 年代,经历了物资匮乏的同童年和经济飞速发展的改革开放,受教育程度普遍较高,思想观念相对开放。他们不再满足于传统的 “老有所养”,而是追求 “老有所学、老有所乐、老有所为”。

同时政策上对于老年人的定位有了更加明确和积极的指向。2021 年,中共中央、国务院印发《关于加强新时代老龄工作的意见》,明确提出要 “树立积极老龄观”,推动实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。2022 年,《”十四五” 国家老龄事业发展和养老服务体系规划》进一步强调,要 “以积极老龄观、健康老龄化理念为指导”。

在科技赋能和全社会的支持帮助下,老人从曾经的”数字难民“转变成”智慧老人” ,越来越多的老人学会使用智能手机、社交媒体,甚至成为 “银发网红”。

这些 “银发网红” 呈现出多元化特征:有坚持健身的 “自律老人”,如 70 岁的 “上海最潮爷爷”;有追求时尚的 “摩登奶奶”,如 62 岁的 “白发模女”;有展示乡村生活的 “田园老人”,如 “我是田姥姥” 等。他们通过短视频打破了对老人的刻板印象,展现了老年生活的无限可能。

千万网红 我是田姥姥

2012年的电影《飞越老人院》讲述了一群老人为了实现最后的梦想,从养老院“出逃”去参加电视选秀的故事。影片中的老人不再是被动接受照顾的形象,而是充满激情、敢于追梦的“老顽童”。他们用行动宣告,老年不是生命的终点,而是另一种形式的开始,完美诠释了一群不服输的老人的形象。

电影《飞越老人院》(2012)

面向2050:中国需要什么样的老人形象?

站在2025年的当下,中国正处在从“中度老龄化”向“重度老龄化”社会过渡的关键时期。预计到2035年,中国60岁及以上老年人口将达到4亿,2050年将达到5亿,老年人口占比将达到35%,围绕老年人的社会结构和社会关系将发生重大变化。

面对这一不可逆转的趋势,构建积极、健康、多元的新时代老人形象,不仅是文化议题,更是关乎社会发展全局的战略议题。

我们认为,面向2050年的中国老人社会形象,至少需要包括

1.从“被动受助者”到“积极贡献者”的形象重塑未来社会需要打破将老年人视为纯粹社会负担的刻板印象。随着“延迟退休”政策的推进和健康水平的提升,大量低龄、健康、有知识、有技能的老年人是宝贵的人力资源 。社会需要为他们提供再就业、参与志愿服务、进行知识传承的平台,塑造他们作为社会发展的“银发力量”和“宝贵财富”的积极形象。

2.从“单一模式”到“多元绽放”的形象尊重未来的老年群体内部差异将更加巨大,从年龄、健康状况、经济水平到兴趣爱好,不一而足 。社会需要尊重并呈现这种多样性,既要有环球旅行、T台走秀的“网红老人”,也要关注在社区默默奉献、钻研书画的普通老人;既要赞美“老有所为”,也要保障“老有所养”的基本尊严。文艺作品和媒体宣传应避免标签化,展现老年生活的多姿多彩。

3.从“传统守护者”到“终身学习者”的形象引领在知识和技术快速迭代的时代,未来的老人形象应包含“与时俱进”和“终身学习”的特质。社会应大力发展老年教育,帮助老年人跨越“数字鸿沟”,享受科技带来的便利,鼓励他们学习新知识、新技能,成为家庭和社会中的智慧长者,而非与时代脱节的“局外人”。这不仅能提升老年人自身的生活质量,也能促进代际沟通与社会和谐。

4.从“关注生存”到“关怀生命”的形象升华随着社会发展,对老年人的关注将从物质层面的“养”和“医”,深化到精神层面的慰藉和生命尊严的维护 。社会需要构建一种关怀生命全过程的老人形象,正视衰老与死亡,推动安宁疗护(临终关怀)事业的发展 ,让每一位老人在生命的最后阶段都能获得尊严与安详。这是一种更深层次的人文关怀,也是社会文明进步的最终体现。

从1900年到2025年,中国老人的社会形象走过了一条从被动到主动、从单一到多元、从边缘到中心的演变之路。

展望未来,面对一个不可逆转的“银发中国”,我们需要的不再是一个被定义、被安排的中国老人形象,而是一个能够自我定义、自我实现、并持续为社会贡献价值的,充满活力、智慧与尊严的“新老人”形象。

这既是数亿中国老年人的福祉所系,也是整个国家迈向更高文明形态的必然要求。

本文来自微信公众号“银发财经”,作者:周超 。