在工厂管理中,几乎每个人都听过“变更点管理”这个词。无论是设备维护、原材料更换,还是工艺调整,只要提起“变更点”,大家都会点头称是。许多工厂经理甚至会说:“我们管理最重视的就是变更点!”——但真正的问题是:你的变更点管理,真的“有效”吗?

在大量企业的现场调研中,我们发现一个令人担忧的现象:表面上文件完备、流程齐全,实际上,4M(人、机、料、法)的任何细微变化——一个新员工、一台老旧设备、一种替代材料、一道未评审的工艺改动——都可能在无人察觉的情况下,埋下质量问题的种子。

当问题爆发时,人们常说:“我不知道这地方改过”,“那是谁批准的?”这正是变更点管理失效的典型信号。

变更点管理的本质,不是“记录变化”,而是识别风险、控制变化、预防问题。

真正强大的工厂,从不把“变更点”当作文件或会议议题,而是当作“工厂神经系统”的一部分——任何4M的微小变化,都会被现场人员及时“感知”,并转化为行动。

所以,当别人问你:“你们工厂管理什么?”

答案不该只是“变更点”,而是——“我们在管理每一个可能改变结果的瞬间。”

当“变更点管理”变成口号,问题就已经在路上了

当被问到“工厂管理的核心是什么”时,很多人都会回答:“变更点。”这个答案没错——变更点管理确实是工厂运营中最基本、也最重要的管理活动之一。

但问题在于,你所说的“管理”,真的发挥作用了吗?

变更点管理的核心理念,是这样的:当生产中的四大要素——人(Man)、机器(Machine)、材料(Material)、方法(Method)——发生变化时,就会带来潜在的质量风险。

因此,管理的目的,就是正确识别4M的变化,并提前预防可能出现的质量问题。

举个例子:如果材料供应商发生了变更,优秀的工厂不会等问题出现后再去补救,而是提前采取措施:

他们会去了解新供应商的工艺水平,评估材料特性是否一致,确认新材料在生产线上的可用性,确保即使更换了供应商,也不会影响产品质量。

这种4M变更点管理,不仅用于生产,还被广泛应用在安全、环保、设备维护、研发、采购甚至销售环节——只要有变化,就应该有控制。

可现实中,当质量问题出现,人们仍常常听到这样的抱怨:“我根本不知道那边改过!”“这是谁批准的?”“没通知我就换了材料!”

这些话的背后,往往隐藏着一个事实:看似“有制度”的变更点管理,其实只是停留在纸面。

而当变更点无法被及时发现、无法被正确评估、无法被追踪验证,它就从“防问题的盾牌”,变成了“问题的温床”。

真正强大的工厂,不仅知道要管理变更,更知道——“每一个被忽视的小变化,都是大问题的开端。”

强厂之道——把“变化”看得见、管得住

真正强大的工厂,都有一个共同点:他们非常清楚——4M(人、机、料、法)的每一次变化,都是潜在风险的开始。

他们不仅知道要管理这些变化,更懂得要把一切变化“看得见”,并让每个人都对它保持警觉。

设想一下,如果一家工厂始终使用相同的原材料、设备、夹具、工具和操作方法,再加上稳定的人员与管理模式,那么在理论上,它的生产过程就不会出现不合格品。

换句话说,只要一切条件都保持不变,就不会有问题发生。

但现实是——变化无处不在。可能是一名新员工的操作方式不同,可能是一台机床的设定稍有偏差,甚至只是材料批次的差异……这些看似微小的变化,都可能成为质量问题的导火索。

因此,强厂的核心能力在于:让每一个变化被发现、被追踪、被讨论。他们通过“4M变更点管理”实现全面可视化——无论是工艺调整、材料替换、人员轮换,还是设备维护,都有清晰的记录与预警机制。

然而,许多工厂的“变更管理”仍停留在纸上:1、表格填了,签字有了,却没人真正去观察现场的变化;2、系统记录了,却缺少对变化后果的预防行动。

而在强厂里,记录只是开始。一线工人、班组长、工程师、管理者每天都在“看变化、找风险”。

他们不仅关注当下是否合格,更关注——“今天和昨天,哪里不一样?”

正是这种对变化的敏感与敬畏,让强厂拥有了持续稳定的竞争力。

从“S级工厂”到“信任坍塌”——一次被忽视的标准变更

故事的主角,是一位对自己工厂质量极有信心的经理。他的工厂因管理规范、交付稳定,被客户评为最高等级的“S级合作伙伴”。这意味着:客户完全信任他们的品质,甚至在验收环节都不再抽检。对他来说,这不仅是荣耀,更是一种“实力的证明”。

然而,一次看似偶然的客户调查,却让这位经理惊出一身冷汗。

一、从信任开始的危机

那天,客户X公司在内部质量分析时,意外发现部分来自该工厂的产品性能偏离了标准。

虽然产品外观完好,也没有引发客户投诉,但检测数据表明——它们已不再满足原本设定的技术要求。

经理A立刻赶回工厂展开调查。结果让他震惊:在没有正式评审、也没有任何记录的情况下,生产线的检验标准被擅自修改了。

而且修改理由听起来“理直气壮”——工程师们认为:“虽然检测数据不达标,但产品还能勉强满足客户要求,实际使用没问题。”

于是,他们在一次与客户共同确认“可接受偏差”的事件后,便在内部形成了一种习惯:“上次可以放行,这次也行。”

二、从“例外处理”到“新常态”

最初,这样的判断确实有依据。那一次的例外出货经过客户确认,属于合理的临时应对。

但问题在于:这次的“例外”,被误当成了“常规”。

每当类似情况出现,工程师们不再讨论,也不再评估。他们直接引用过去的经验,默认“可以出货”。

久而久之,检验标准被一点一点放宽,直至完全形同虚设。

到后来,产品即便完全偏离工艺控制范围,只要“看起来没问题”,就被直接发往客户——这家曾经的“S级工厂”,也在不知不觉间,从信任的高台上滑落。

三、真正的问题不在于“放行”,而在于“未管控的变更”

这起事件表面上是检验标准被篡改,实质上却是变更点管理彻底失效。一次本应经过技术评估和审批的标准变更,被现场误解为“可操作的灵活性”,从而让“例外”变成“惯例”,让“风险”变成“习惯”。

在强大的工厂里,哪怕只是调整一个检查值,都必须经过明确的4M变更评审,因为他们深知:“每一次未被记录的小改动,都是一次对客户信任的透支。”

这场“标准滑坡”的故事提醒我们:变更点管理不是文书工作,而是质量文化的底线。

真正强的工厂,不仅能生产好产品,更能守住“不随意改动”的原则。

当“例外”变成“习惯”,变更管理就已经失效了

在许多质量事故的追溯中,我们常常会发现这样一种现象:问题并非源于设备故障,也不是材料缺陷,而是组织内部忘记了“变更点管理的初衷”。

例如,在某些工厂中,出现产品偏离检验标准时,本应先进行技术评估(Technical Evaluation)——由工程师确认偏差原因、分析风险、并决定是否采取“特殊采用(Special Acceptance)”措施。

所谓“特殊采用”,是一种经过充分评估和客户批准的临时例外处理,只适用于特殊情况,并且必须记录在案、追踪复盘。

然而,随着时间推移,这样的“例外”在部分企业中悄然演变成了“默认操作”。

只要检测结果与标准有偏差,大家就心安理得地认为:“没关系,这次也能出货。”

一旦这种思维被默认,企业的4M变更点管理就不再起作用了。其实,4M变更管理的真正意义,并不止于“提醒大家哪里变了”,而在于:发现变化背后的风险,并防止问题在萌芽阶段就蔓延。如果前文那家工厂在偏离检验标准时,能够反思一句——“既然结果变了,那是不是人、机、料、法中有某个环节也发生了变化?”

那么,他们就能及时锁定原因,避免后续一连串的误判与放行。

同样地,当工序中修改了检验标准,如果能将此视为一次“4M的变化”,并通过变更评审、多人交叉确认,就能在最初阶段发现问题,而不是等到客户投诉时,才追悔莫及。

让“变更”可见,让风险无处藏身

在很多工厂里,管理文件上写满了“变更点管理”的要求,但现场依然问题频发。

追根究底,原因往往就在两个地方——不知道什么算变更,或者变了也没人看到。

一、先搞清楚:什么才是“变更点”?

不少企业的文件上都写着模糊的条款,比如“如果流程有任何变化,应进行管理”。

但“变化”到底指的是什么?是客户要求?是工艺条件?还是内部检查标准?——谁也说不清。

例如,有的公司只把“客户规格变更”当成变更点,而对“内部检验标准的调整”却视而不见。

结果导致一线员工以为“不影响客户,就不算变更”,久而久之,变更点管理成了一句空话。

一个好的做法是:先定义清楚变更范围。像材料供应商更换、设备参数调整、作业方法变化、人员替换、检验标准修改等,都应明确列为4M(人、机、料、法)变更点的范畴。只有明确了“什么算变”,才谈得上“怎么管变”。

二、再确保:变化必须“看得见”

变更点管理的核心,不是填表,而是让所有变化都能被及时注意到。这被称为“异常可视化”。

举个例子——如果检查基准被修改,现场应能一眼看出变化:

- 修改记录要标注清楚;

- 历史版本要留痕;

- 任何人都能问一句:“咦?这里为什么改了?”

这样的“可视化”能让一线工人、工程师、管理人员都保持警觉,形成一种“对变化敏感”的文化。

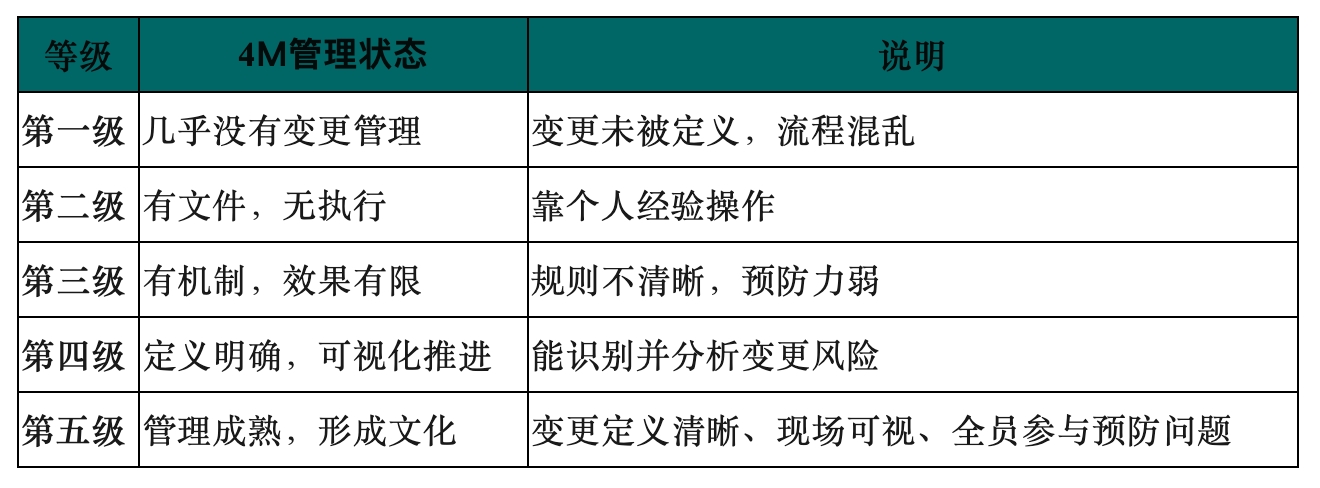

三、测测你的工厂,变更管理做到了哪一层?

强大的工厂并不在于制度有多厚,而在于每个人都能看到变化、理解变化、管理变化。

当“4M变更点”被清晰识别、透明展示、被所有人关注时,风险自然无处藏身——这才是真正“有效”的变更管理。

本文来自微信公众号“TPP管理咨询”,作者:TPP管理咨询。