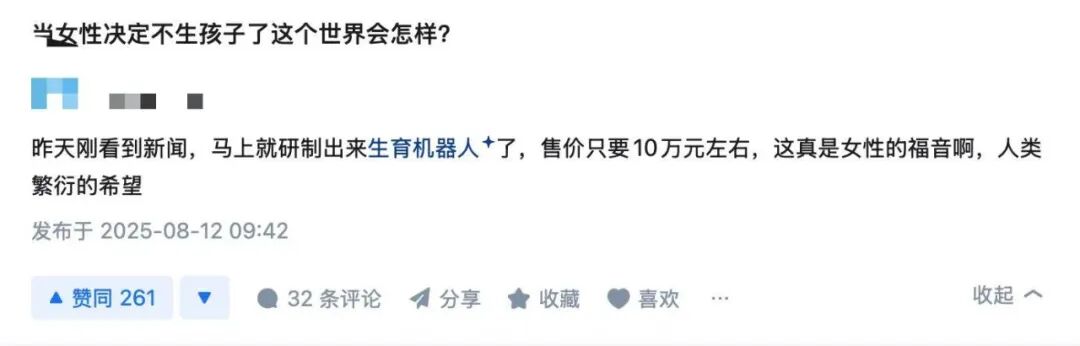

最近,一条“全球首个孕育机器人预计1年内推出”的消息在网上掀起讨论,把人造子宫这个仍在科研实验室里打转的概念,直接推到舆论中心。就连对现代科技一知半解的家族群老人,都开始转发讨论:“妇女解放了,机器人可以生娃了。”

据报道,这款孕育机器人由深圳卡伊瓦机器人公司研发,其核心在于将孕育箱技术融入机器人“腹部”,试图模拟人类怀孕全过程,从胚胎安稳着床、逐步发育,直至最终分娩,都由机器人代劳,且预计定价不超过10万元。

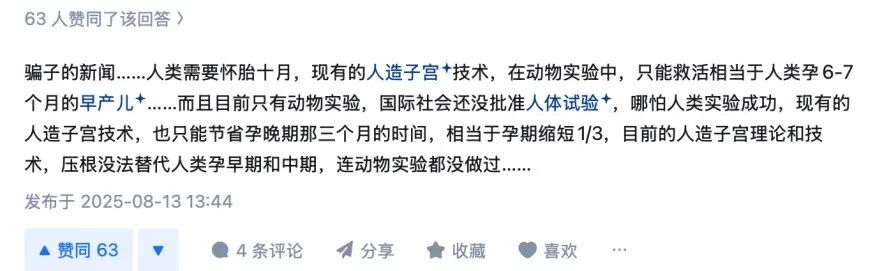

然而,随着事件不断发酵,舆论开始两极分化。不少专业人士站出来发声,直言以当下科技水平几乎不可能实现机器人怀孕。

也有人说,抵制科技进步就是想继续“剥削”女性。

这些言论究竟孰真孰假?我们与人造子宫、机器人受孕的距离还有多远?

机器人“怀孕”的真相

在大众的想象里,人造子宫宛如一个神奇的人工孵化器,从小小的受精卵开始,就能全程代替女性子宫,孕育出一个健康的宝宝。不少人觉得,这简直是解放女性的利器。

这种期待为怀孕机器人的火爆埋下伏笔。

媒体的宣传十分亮眼,称创始人张其峰是新加坡南洋理工大学博士,公司将在明年量产10万元怀孕机器人。

但这份履历却经不起细扒。

深入调查卡伊瓦公司背景后发现,张其峰所经营的卡伊瓦公司主营业务长期聚焦酒店送餐迎宾机器人,在人造子宫、生物工程等前沿领域专利为零。后续爆料指出,该公司所谓参与机器人制造,实际上仅仅限于代工生产仿真人形的机器人外壳。换句话说,他们只负责造一个“壳”,而与真正意义上具备生物孕育功能的“怀孕机器人”相去甚远。

尽管已被多次辟谣,可舆论风波仍未完全平息,“人造子宫”这一话题已被推到聚光灯下,戳中了大众神经,引发了远超事件本身的社会讨论。

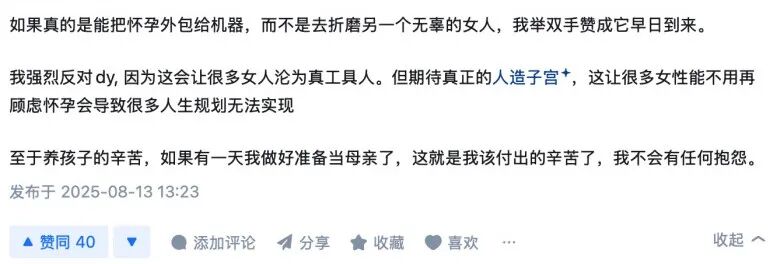

人造子宫技术象征着终极的生育自主权幻想,戳中了女性关于生育负担、职业中断、身体损伤的普遍焦虑。而怀孕机器人的问世则意味着身体自主和职场平等的可能性,为舆论火爆提供情绪导火索。

算法驱动的流量逻辑又加速了事件的发酵和传播。对信息追根溯源,我们发现怀孕机器人的信息来自张其峰和科技自媒体博主的讨论。其在采访中提及了国外有团队在进行相关探索,其公司只是在研发仿真人形机器人的外壳,但在传播过程中曲解为卡伊瓦公司本身将推出具有完整孕育功能的机器人。

怀孕机器人具备性、生命、科技恐惧等引爆流量的元素。通过断章取义、剥离语境、夸大其词,舆论成功地制造出一个能攫取巨大流量的科技怪谈,却在过程中牺牲了对真实和逻辑的追求,让理性沟通变得异常困难。

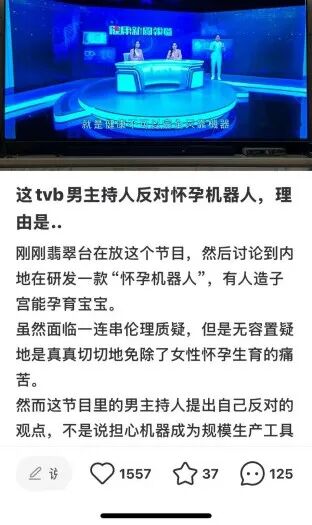

而在营销号的推波助澜下,公共讨论迅速失序。本应基于事实的探讨几乎瞬间被更为情绪化和立场化的伦理争辩与性别对立所淹没,话题迅速转向“女性解放”“技术物化”“伦理争议”等敏感话题。

可以说,“怀孕机器人”风波是一场典型的后真相时代事件。在流量经济驱动的舆论场中,资本追求关注度,媒体需要爆款,大众寻找情绪出口,一个微小的谬误就能引燃整个社会积压的集体焦虑。

那么,从技术上讲,我们离真正的人造子宫还有多远?

我们与人造子宫的距离

与大众的美好想象不同,要造一个真正意义上的怀孕机器人,还有很长的路要走。

1923年生理学家霍尔丹第一次提出“人造子宫”的概念;2017年,美国费城儿童医院团队将胎羊放入模拟子宫环境的“生物袋”,成功存活了4周。2021年,以色列魏茨曼科学研究所利用“人造子宫”成功培育出数百只小老鼠,首次实现了哺乳动物全周期体外培育;国内郑州大学第一附属医院“去ECMO化人造子宫动物实验”,胎羊成功存活了90分钟。

综合来看,目前人造子宫技术仍聚焦于支持器官已形成的胚胎短期发育,距离从受精卵开始的全程体外培育,还面临诸多技术难题。

为什么人造子宫如此难以实现?

因为人类的子宫环境并非一成不变。在整个妊娠过程中,母体为胎儿提供的营养液成分、激素水平、血流量和压力都在进行精细的动态调节,以适应胎儿不同发育阶段的特定需求。人造系统若要模拟这一过程,需要具备实时监测胎儿状态并自动反馈调节的能力,而这涉及极其复杂的传感器技术和控制系统,目前仍难以实现。

除了母体环境。胎儿营养物质的传输离不开一个重要的女性器官——胎盘。

这个重约500克的肉块,不仅要完成氧气和营养的交换,还要分泌激素调控母体免疫系统,防止胎儿被当作异物排斥。

胎盘的功能具有高度的选择性和主动性:它能主动将母体血液中的特定氨基酸、葡萄糖、矿物质等营养物质“泵送”给胎儿,也能阻挡毒素、病原体等有害物质通过,同时放行许IgG等抗体为婴儿提供至关重要的免疫保护。这些持续的生物化学信号涉及复杂的内分泌调节和分子识别机制,不是一个纯粹由机械泵和化学材料构成的人造系统能够简单模拟的。

也有观点指出,既然人造胎盘那么难,能否将胎盘连同胎儿一并取出,在体外共同培育?

这其实也是天方夜谭。因为胎盘组织一旦离开母体,其内部的微血管在十几分钟内就会开始形成血栓,导致组织坏死。即便通过人工灌注勉强维持,目前的技术也很难让离体胎盘的功能稳定超过48小时。就算成功脱离母体,任何体外循环系统都创造了潜在的感染通道,婴儿发育所需要的绝对无菌状态难以保证。

可以说,人造子宫目前仍然没有取得突破性的技术进展。专家认为,相关技术要走向成熟,至少还需十年左右。

看到这,我们才发现,不仅怀孕机器人本身是个噱头,就连人造子宫也是一项远远没有成熟的技术。不过,一时打假容易,长期保持理性分析却很难。

缺乏专业科学素养的普通老百姓,如果再面对这样耸人听闻的科技骗局,又该如何辨明真假呢?

在舆论漩涡中保持理性

回到最初的问题,我们会发现这场争议能引爆舆论,其实并非偶然。

而在科技圈中,这种因对技术缺乏了解而轻信传播言论的例子并不少见。

年轻的女创业者伊丽莎白·霍姆斯宣称其公司Theranos发明的Edison仪器,只需抽取指尖几滴血,就能完成专业癌症筛查,巅峰时期估值90亿美元,后被戳穿、公司解散;2021年,元宇宙戳中疫情难以社交的痛点,Meta以虚拟世界为噱头编织了一个宏大的愿景,后因技术突破难快速降温。

这些例子与“孕育机器人”的舆论热潮有着共同的模式:

它们都承诺用一个颠覆性的方案解决一个长期存在的痛点;都由知名人士、大公司的背书,媒体造势;公众对相关技术缺乏基本了解;故事本身带来的兴奋、憧憬或焦虑超越基于事实的理性讨论,成为传播的主要动力。

未来,面对类似科技议题的争议,我们最好保持理性:

第一步,先筛信息,过滤标题党与伪科普。

面对一条科技新闻,先看它的出身:是来自权威科研机构(如中国科学院、美国FDA)、正规媒体(如新华社、《自然》期刊)、领域内专家(需核实职称与研究方向),还是匿名自媒体、营销号、不知名的业内人士爆料?

以怀孕机器人为例,最初传播的“1年内推出”消息来自非专业自媒体的剪辑,且未提及研发团队的核心技术背景;后续辟谣的关键信息则来自国家官网工商信息查询。两者对比,信源可信度一目了然。

第二步,追问技术阶段,区分实验与生活。

很多科技争议的根源,是把实验室成果直接等同于即将落地的产品。比如人造子宫,美国费城儿童医院的生物袋能让早产羊存活4周,以色列团队能培育小鼠,但这些都是动物实验阶段,且仅针对早产儿辅助发育,距离真正的人造子宫还十分遥远。把时间线信息拼完整,才能避免被实验突破误导成全面成功。

第三步,多换视角,跳出非黑即白的情绪认知陷阱。

与科技相关的争议最容易陷入万能论与恐慌论的二元对立。以怀孕机器人为例,支持方觉得“能解决不孕、职场歧视,肯定要大力发展”,反对方认为“会破坏母婴情感、引发伦理灾难,必须全面禁止”。但现实中的科技发展并非“要么全好、要么全坏”的单选题,而是需要在多个维度中寻找平衡。想让科技真正服务于社会,就需要跳脱出情绪的立场,学会多角度拆解问题。

另外,还要尊重认知差异,不把自己的立场当成唯一正确。差异背后,是不同的人生经历、专业背景与价值取向,没有绝对的对与错。而唯有理性讨论才能在舆论漩涡中守住清醒,既不盲目追捧科技神话,也不轻易陷入恐慌,真正让科技回归他的现实价值。

本文来自微信公众号“脑极体”(ID:unity007),作者:珊瑚。