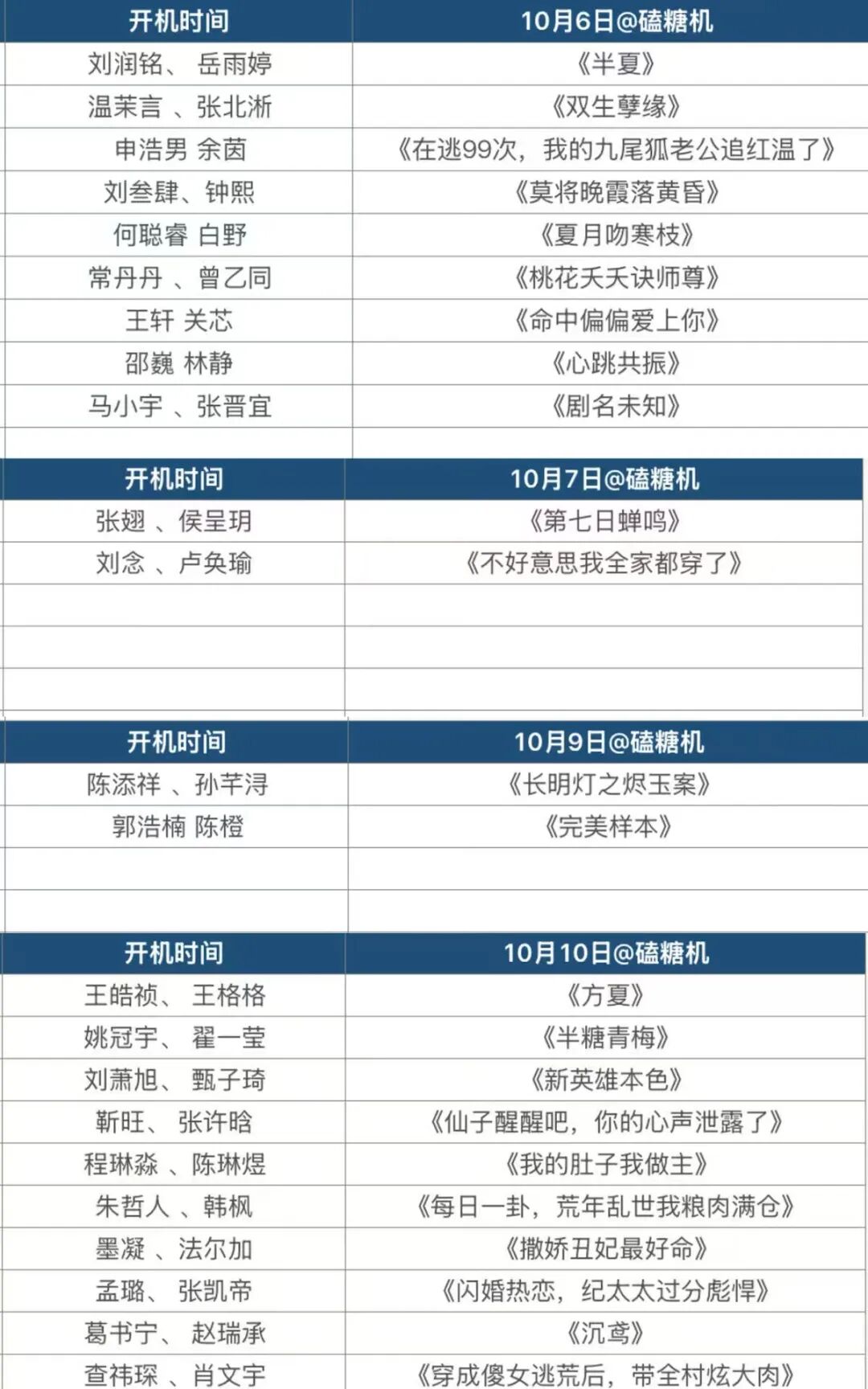

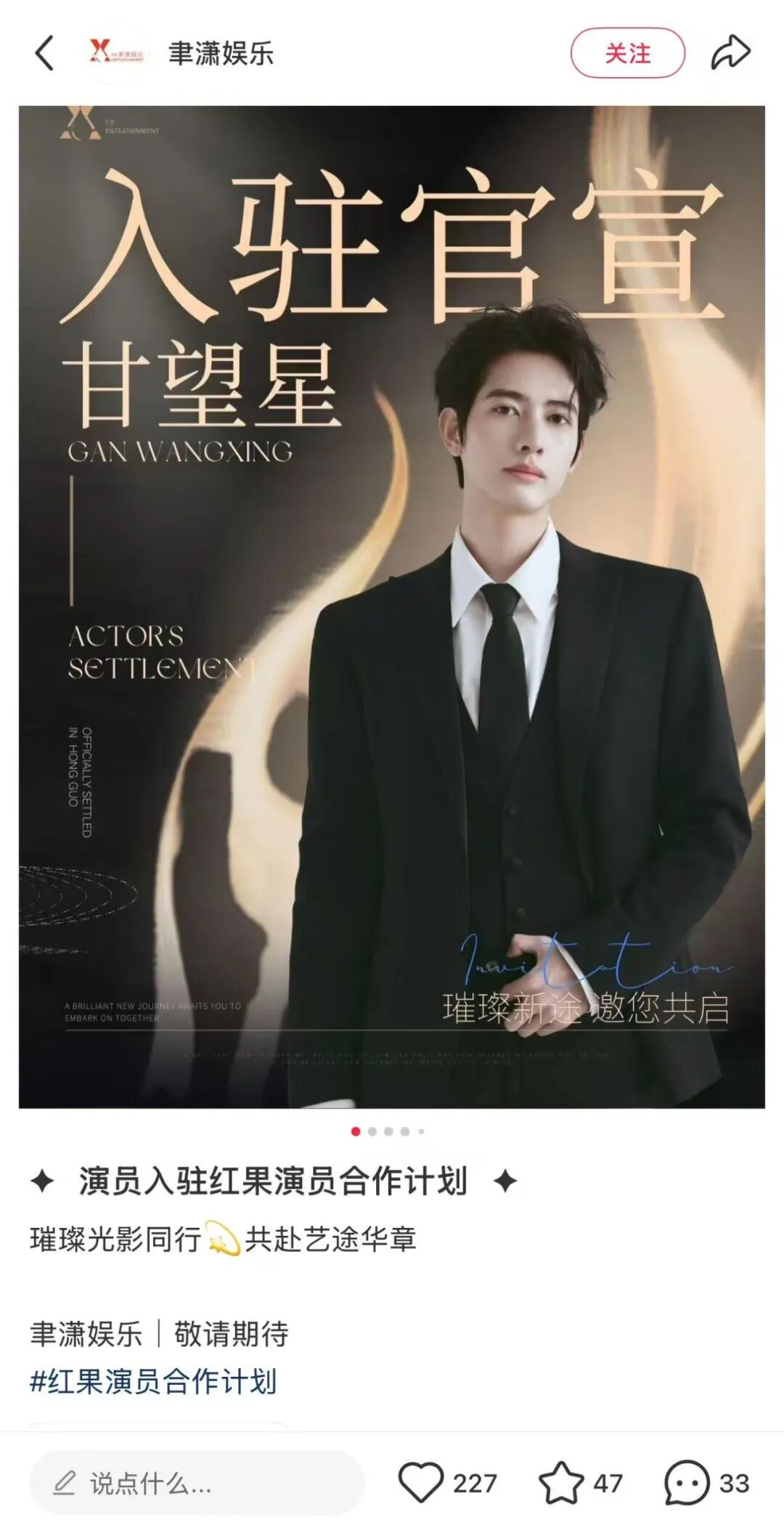

红果上个月推出的“演员合作计划”,让短剧行业迎来了新一轮洗牌。

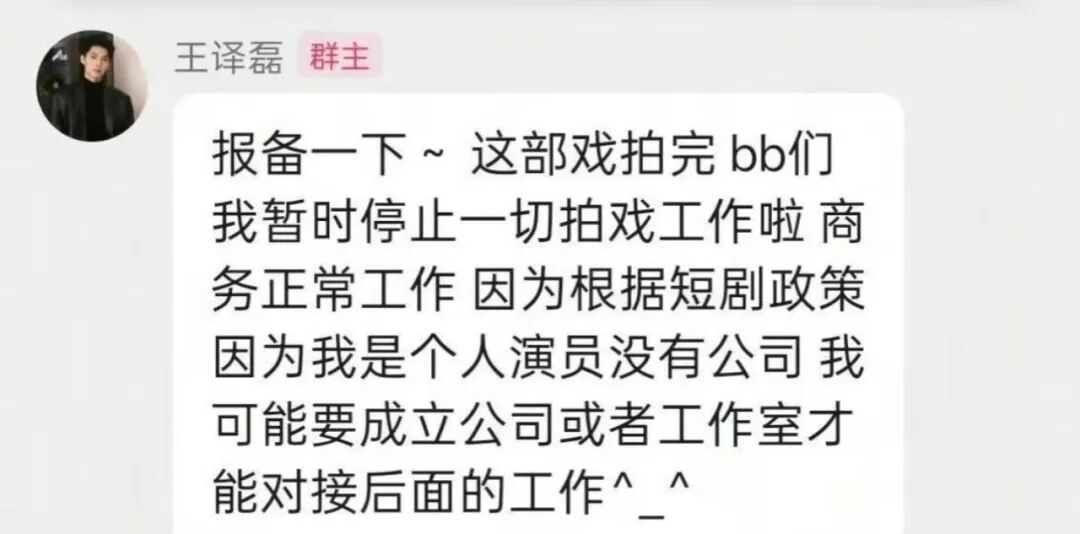

按照规则,只有签约经纪公司的演员才能参与剧集分账。于是,那些原本以自由人姿态在各个剧组间打游击的短剧演员纷纷开始签约,直接引爆了短剧圈的“入编潮”。更有趣的是,很多短剧演员签下的不再是传统意义上的影视经纪公司,而是一种更像“内容外包公司”的新型组织结构。

签约演员不是明星,而是员工;不是被包装、被捧红的对象,而是被分配、被调度的劳动力。公司拥有大量项目储备,通过标准化流程为演员揽活儿,演员们也不再以“流量”衡量成就,而是以“产出量”“完播率”“转化率”这些极具职场意味的指标来评估表现。

短剧的崛起,正在改写艺人与经纪公司的关系逻辑,也让“经纪公司”这四个字被重新定义。演员,终于成了真正意义上的“上班族”。

经纪公司的“项目制”运作

短剧的爆发不仅是一场内容形式的革新,更是生产方式的彻底革新。

传统影视剧往往以“年”为单位运转,从立项、筹资、开拍、后期到上线,一个完整周期可能要走上12至18个月。而短剧则把时间轴压缩到了极致,一部百集短剧,从策划到上线只需几个月,拍摄周期更是以“天”为单位计算。两天定本、五天拍完、一周上线,几乎成为行业常态。

如此一来,这种速度的实现必须要求整个行业拥有工业化思维,无论演员还是导演、制片,工作起来也都更贴近打工人心态。或者说,传统影视行业讲究创作驱动,短剧行业则讲究流程驱动。

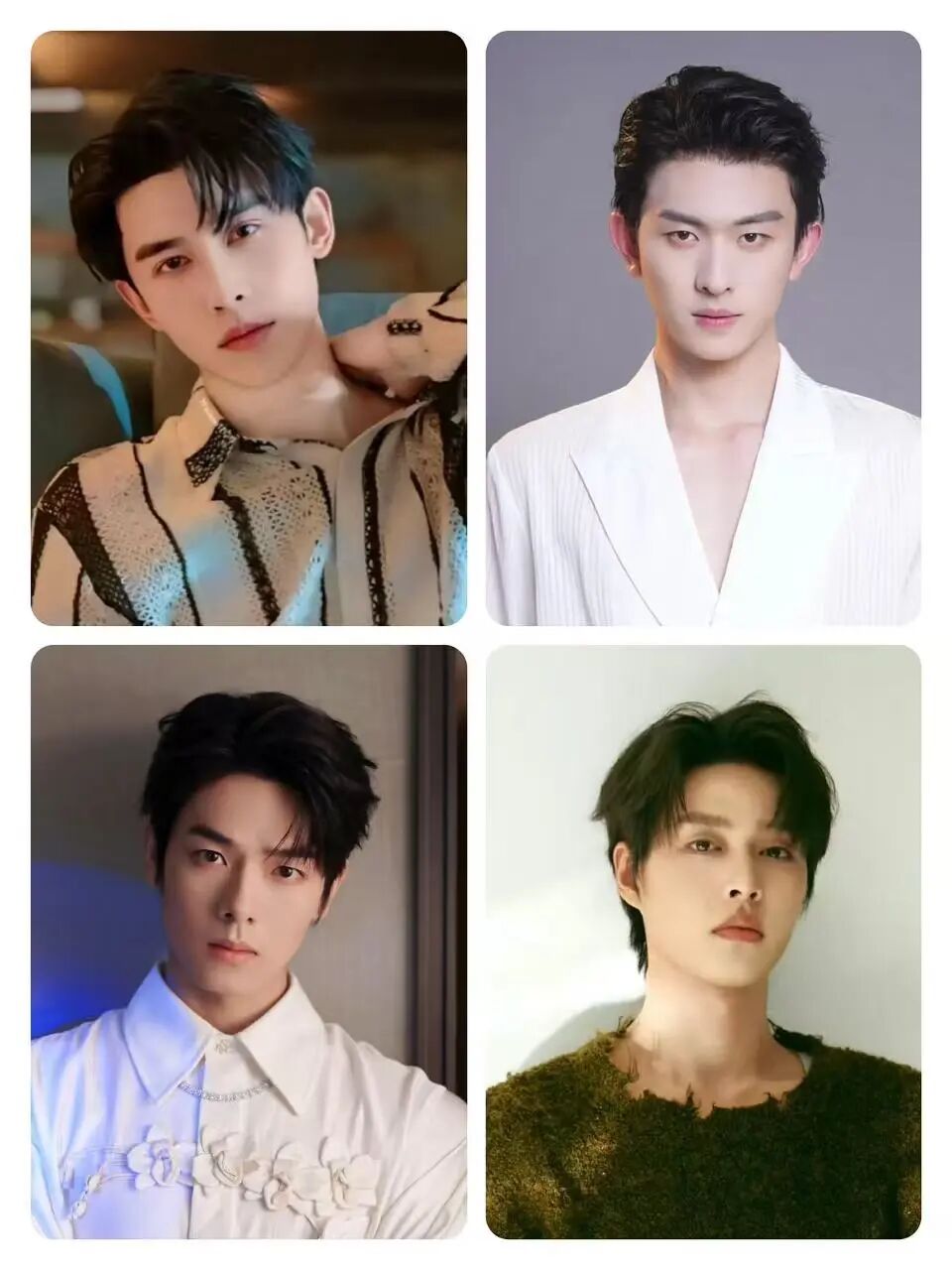

这种流程驱动的背后,同样代表着短剧经纪公司对演员“强标签化”的极致利用。短剧的观众决策极快,通常在前五秒内决定是否留下,因此角色形象必须一眼识别。霸总要有压迫感、甜妹要够滤镜感、反派要够狠,这种“类型固化”的需求反过来催生了演员的标签化生态。

每个演员都有稳定的“人设区间”,可以让经纪公司得以精准匹配项目。

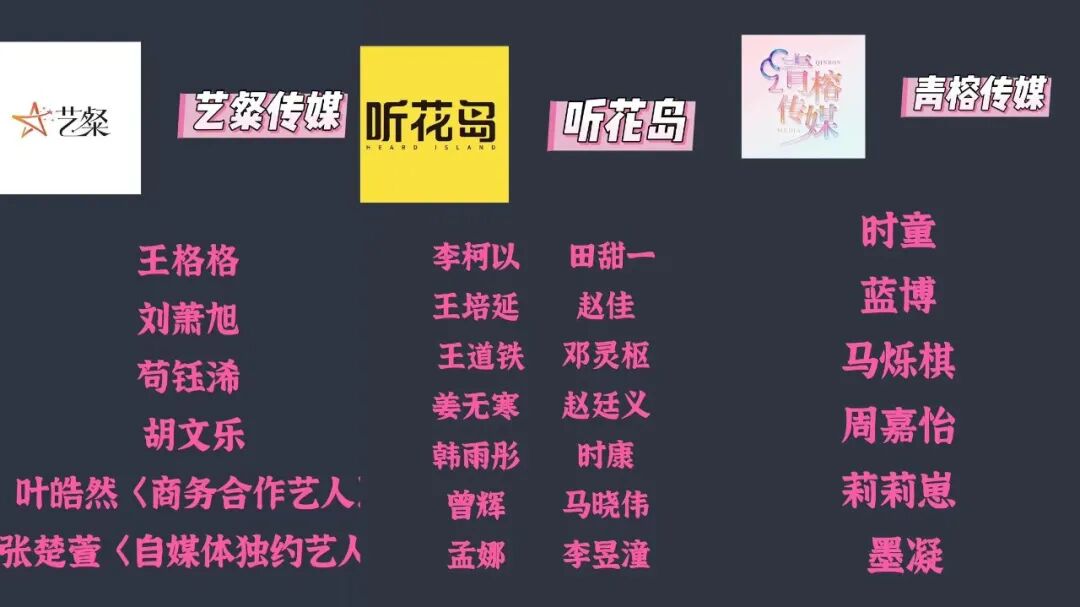

比如,听花岛签约演员王道铁因“叔圈霸总”形象爆火后,很长时间都在拍摄同类型剧,项目从“霸总复仇”“假婚真爱”到“闪婚重生”一应俱全。这正是短剧“项目制”的核心逻辑,演员不再依赖一部剧打响名气,而是以高频曝光实现稳定产出。经纪公司则通过批量承接项目、模块化分配艺人来实现最大化利润。

有业内人士戏称:“短剧公司的经纪人,其实是人力资源经理。”他们掌握着每个演员的档期表、KPI指标、擅长类型,就像企业分配任务给员工一样。这让短剧经纪公司更像影视行业的“富士康”,毕竟流水线思维取代创作灵感,系统化分工取代个人表达。

但这种看似偏激的模式反而孕育出惊人的爆款能力。因为标准化意味着可复制,快意味着试错成本低。一个题材试火,十个公司立刻跟进,一位演员出色,立刻批量进组。正是经纪公司这种“项目制”的运作方式,让短剧生态在极短时间内完成了从草台班子到产业集群的进化。

艺人的“职场化”管理

当制作模式彻底转向工业化,经纪公司对艺人的管理逻辑也随之职场化。短剧演员如今的身份,与其说是“签约艺人”,不如说是“签约员工”。

过去,在传统影视行业中,艺人的价值是长线的、模糊的、带有偶然性的,可能因为一部剧爆红,也可能因为一段时间没作品被淡忘。而在短剧评价体系中,演员的所有价值都被量化了。他们所拍摄作品的点击率、完播率、转化率、互动量、留存率等数据,决定了自己的市场等级。

例如,一位短剧演员A若在三部作品中平均完播率高于70%,公司系统会自动将其标记为“优A”,后续在同类题材中优先排班;而另一位演员B若连续三部作品数据疲软,则会被打入“待观察”序列,甚至被安排去成本更低的试错项目。

与此同时,短剧经纪公司的培训体系也不再是偶像塑造,而是技能提升。演员培训课程包括表演速成、镜头感训练、情绪控制、现场应变等,像极了企业内部的职业能力提升计划。

这种“职场化”管理带来了两个显著后果。其一是“精细化分层”。演员不再被模糊地归为主角或配角”,而是按数据分级,每一级都对应不同的分账比例与资源倾斜,经纪公司对演员的考核变得更加简单易操作。

其二是“高压竞争”。在短剧行业,演员的更新速度极快,一个月没项目,系统便默认你“待岗”;三个月没有优质数据,就可能被“优化”。这使得短剧演员的生存状态更像企业白领,时刻焦虑、时刻紧张。

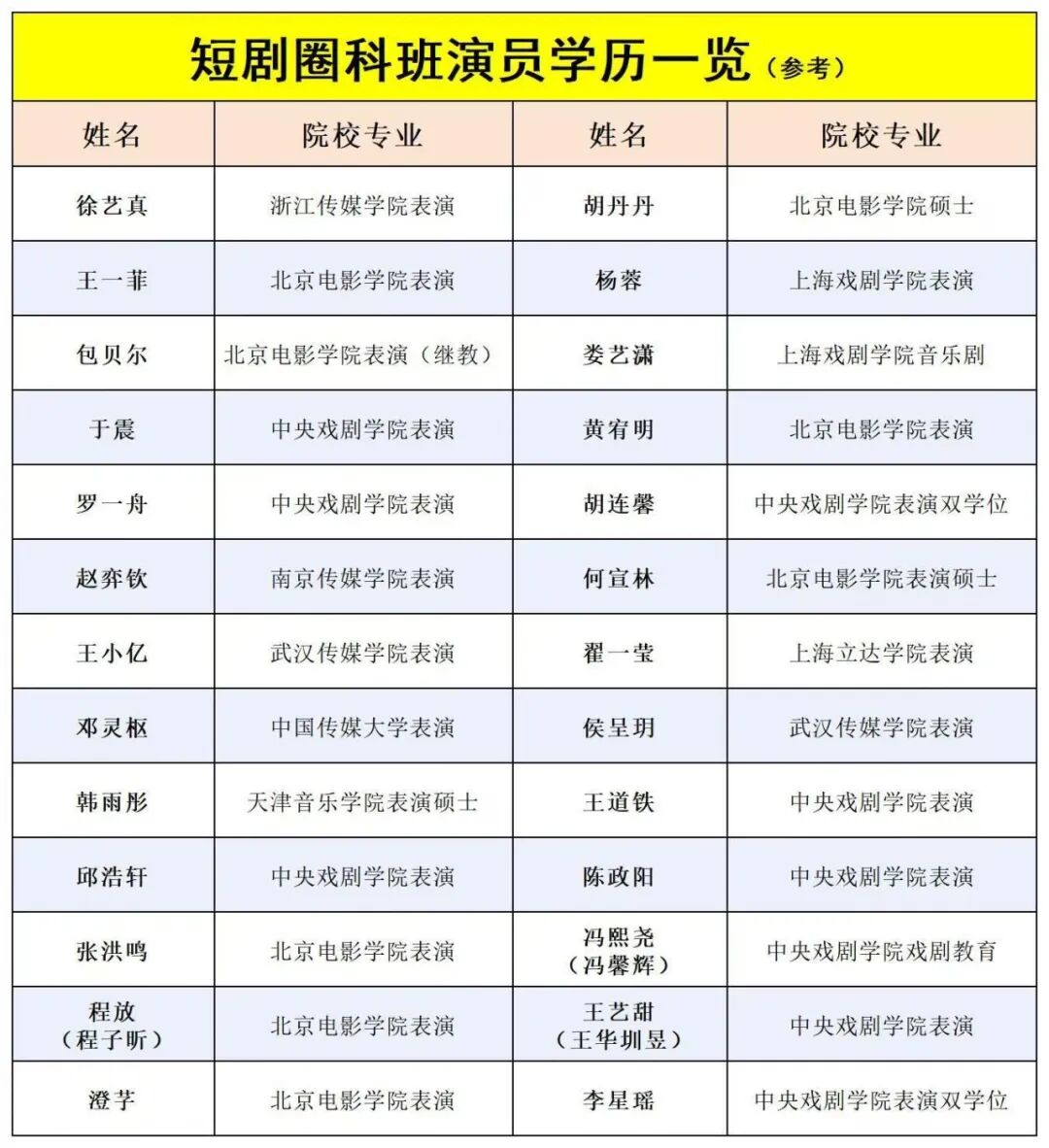

当然,职场化管理也带来了积极的另一面。它让短剧演员群体从“半业余状态”向“职业演员”靠拢。过去的短剧演员以素人为主,如今越来越多科班出身的年轻人进入短剧公司,大家逐渐意识到短剧是最快建立作品积累、获取曝光和经济回报的赛道。

在这种机制下,演员的职业路径从自由创作到绩效导向,从个人奋斗到团队作业,从艺术理想到职场晋升。短剧行业正在以企业逻辑,重新定义“演员”这份职业。

重塑经纪公司的权力结构

短剧的“职场化”浪潮改变了艺人与公司关系的同时,也正在重塑整个经纪行业的权力结构。

在传统影视生态中,明星是绝对核心,一个头部艺人就可以决定一家公司的命运。就好比乐华:王一博坐镇,公司兴盛;王一博一旦解约,公司必定元气大伤。经纪公司本质上是明星资源的放大器。然而,短剧的逻辑彻底颠覆了这一结构。

短剧公司的核心不再是“人”,而是“系统”。决定收入的不是某个艺人能带来多少广告或片酬,而是公司能否高效地推动旗下演员生产出一连串高转化项目。短剧的红利在于可复制,而可复制性意味着去明星化。

如今,短剧经纪公司也普遍奉行“去头部战略”。他们不再把资源押在少数人身上,而是建立规模化艺人矩阵。即使是头部短剧公司,旗下签约演员的单人粉丝量也普遍不高,即便某位演员爆红,公司也会通过“老带新”“捆绑CP”“拍内戏”等手段快速将风险分散。

这种策略极大地削弱了艺人出走的威胁,短剧经纪公司的核心竞争力也从“包装能力”变为“系统能力”。能稳定产出爆款的,不是某个演员或导演,而是公司对演员人设、剧本类型、用户画像的精准把握。

当然,这种体系对艺人而言既是机遇也是困境。机遇在于短剧降低了成名门槛,演员不再依赖于稀缺的影视资源;困境在于,演员被定型在某个成功模板中,很难突破自我。一个人可能因为十部“霸总剧”成为流量宠儿,也可能因此再也走不出“霸总”人设。

有些短剧经纪公司也在尝试构建“反内卷模型”,利用短剧的流量爆发力,为艺人搭建“短剧引流—粉丝沉淀—长剧破圈”的立体成长路径。

例如,心心传媒会将短剧爆款演员推入中腰部长剧,通过短剧聚合的粉丝为长剧引流,再以长剧的曝光反哺品牌商业。这种循环不仅延长了艺人的生命周期,也让短剧成为通向更大舞台的跳板。

在这一过程中,经纪公司的角色也从“保姆型”转向“管理型”。他们不再只是为艺人接活、谈代言,而是像企业投资部门一样,用数据衡量资产回报。艺人也不再只是被代理的个体,而是被投资、被管理、被运营的人力资本。

短剧让经纪公司职场化,也让整个影视生态更透明、更高效、更理性。演员的明星光环在褪去,打工人的职场逻辑上位。

短剧行业正在用工业标准,重新定义娱乐业的游戏规则。

本文来自微信公众号“骨朵网络影视”,作者:李蛋。