01

这两天,云南丽江景区荒野之国突然冲上热搜。

网上的声音很激烈,有人说画风诡异,还有人贴出人体蜈蚣、三面女孩等雕塑图片,说一进园区就感觉“阴间”。

景区工作人员迅速回应,这是一位艺术家乔小刀为女儿打造的梦幻乐园,那些照片是被滤镜放大后的刻意曲解。

回应没有熄火,反而引来了更多围观,热搜之下,是汹涌的批评,也有不甘的辩护。

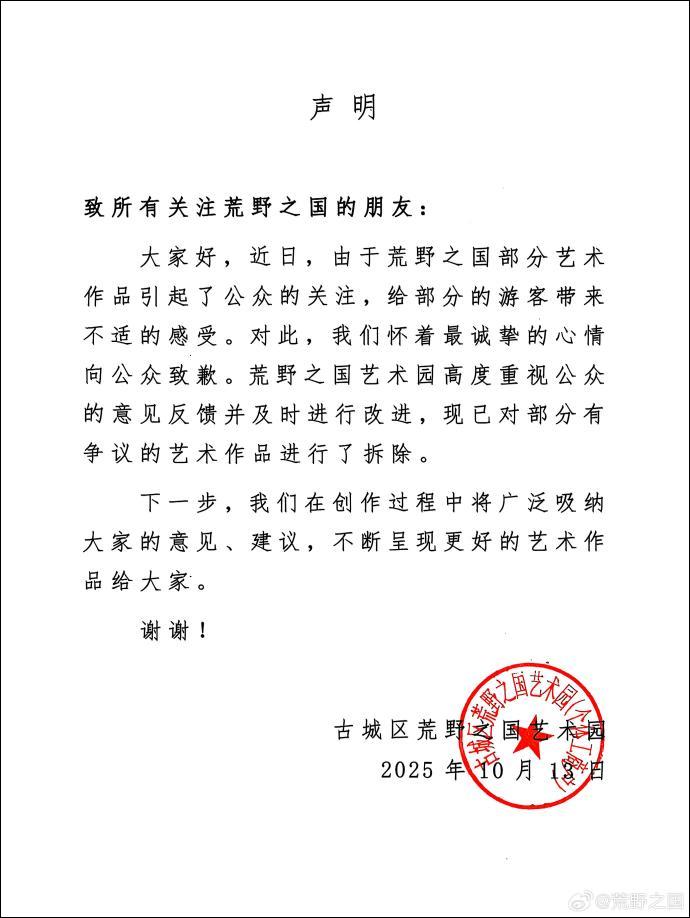

随后荒野之国发布道歉声明,称已拆除部分有争议的艺术作品。

我认真看了评论区,感觉像是两种世界在争吵:一边是看图下结论的排斥者,另一边是亲身去过的捍卫者。

争议的中心,就在那几个夸张又怪诞的造型上。

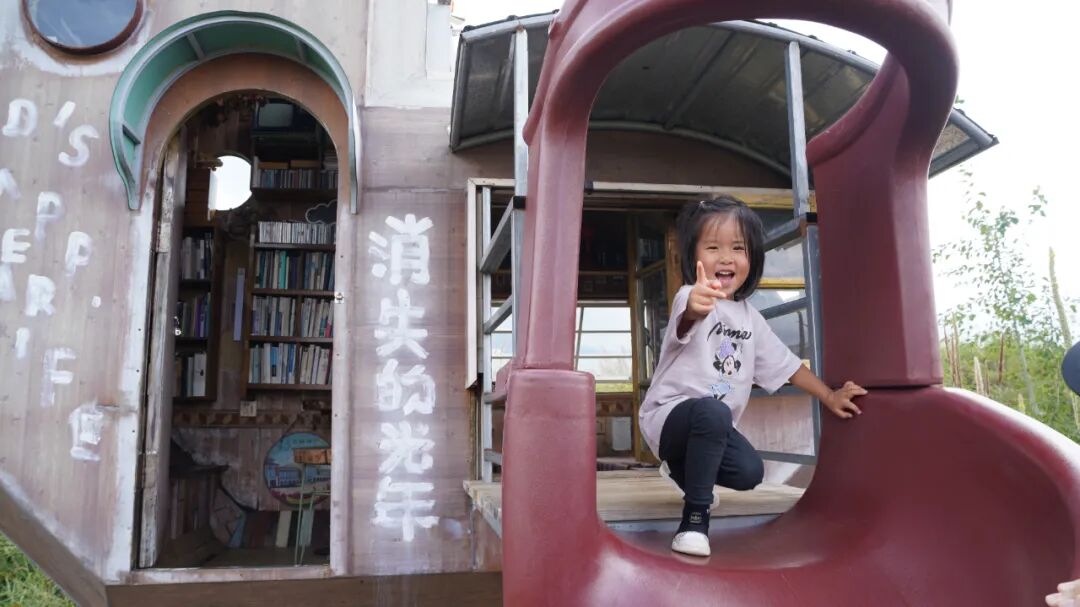

我理解这些争议,但我也确实带孩子去过一次。

那是三年前,我们全家一起到丽江旅行,看完玉龙雪山下来,我们没想走常规路线,就在朋友推荐下,绕道去了荒野之国。

第一次到门口,我一度以为走错了地方。

入口没有刻意美化,铁皮、大木桩、半生锈的装置堆在一起,没几步,就看见一个会“叮当”响的小火车从头顶呼啦呼啦地过,旁边树屋下,有人在弹吉他,小朋友在草地上追来追去。

我们当时其实不是很了解这是哪个艺术家的作品,也没有听说过什么人体蜈蚣、三面女孩。

只记得女儿在一堆像是拼装机器人面前看了很久,拍照、旋转、笑出声。

园区不大,但密度很高,像是有人把几百个童年幻想塞进了一个山谷里,风吹动风车的声音、老旧收音机咔哒咔哒地转动、还有写着愿望的瓶子藏在角落里。

那天下午,阳光很好,我记得我和她在山坡上坐了十几分钟,看着那些废旧零件拼成的动物被风带动着晃。她说,这地方“有点奇怪,但挺开心的”。

丽江荒野之国/旅界实拍

确实挺奇怪的,那种看得懂的整齐审美,这里几乎没有,但那种看不懂的童年幻想,这里反而满满当当。

所以,当现在大家在网上因为几个造型吵得不可开交时,乍一看确实会让人皱眉,但孩子的想象力,或许远比我们这些大人宽容。

02

关于荒野之国景区的评价这几天已经开始反转,社交媒体上有不少声音认为这就是一场赤裸裸的审美霸凌。

这也让我们开始认真思考一个问题:“好看”的标准与定义,到底是从哪里来的?

应该说,每一代人都有自己的审美锚点,小时候我们看过的动画片、街头看到的雕塑、课本配图的风格,都是集体记忆的一部分,但问题是,这些并不稳定。

三十年前,彩色墙体、涂鸦风民宿刚出现在小镇上时,也曾被骂低俗,后来成了网红打卡点,舆论又开始夸色彩有生命力。

看不懂,并不等于它就不该存在。

很多人说“人体蜈蚣”、“三面女孩”造型太惊悚,不适合带孩子去。

但问题在于,全世界最著名的现代艺术馆纽约MoMA、惠特尼美术馆,几乎每天都有家长带着孩子来打卡,里头的装置、影像、拼贴画也一样怪诞、前卫,甚至更强烈。

让我印象很深的有美国雕塑家Robert Gober设计的一条逼真“断腿”装置,蜂蜡皮肤、真人体毛、皮鞋与袜子,仿佛从墙面长出,强烈的拟真与残缺感让不少观众直呼瘆人。

布尔乔亚的蜘蛛与囚室系列则长期被认为带有强烈心理压力,高耸的蜘蛛腿、囚室式空间,营造出幽闭与巨物恐惧,MoMA还曾做大型展览,带孩子参观的家长大有人在。

对于艺术作品的解读或各有不同,但没人会站在门口说,你这是阴间文化、视觉污染。

或许因为那是大名鼎鼎的MoMA与纽约。

但当一个类似的表达出现在云南丽江,一瞬间,标签就变成了低级趣味、离经叛道。

审美也不再是个体的喜好问题,成了公共领域里的价值碰撞,然后流量机制开始运作。

算法放大了最惊悚的那几帧照片,剪辑强调了最突兀的背景音乐,对比强烈的滤镜图配上不可思议的文案,足以点燃情绪。

然而情绪本身不等于判断力。

很多人是没来过现场的,也从没认真了解过创作者背景,更不了解这些装置原本的设计动机。

他们只是用5秒钟完成了一个情绪投票,这玩意儿丑,我不喜欢,所以它不应该存在。

长此以往,我们就陷入一种危险的循环。

被看见的,只是容易被理解的,而那些新的表达方式,还没等来解释,就已经被投了反对票。

这对创作者来说,是沉重的信号,对整个文旅产业来说,也是一个真实的隐痛。

而“好看”与“不好看”的边界,并没有写在法律上。

事实上,商业世界早就告诉我们,真正有温度的产品,是要允许多元的。

审美,也一样。

03

相比国内千篇一律的假古城,对于乔小刀设计的荒野之国,我其实还是希望能有他们的一片生存空间。

文旅行业这几年一直在讲差异化、体验感、沉浸式,但真正试图跳出古镇流水线的表达,一旦踩到情绪边角,就很容易被误读甚至围剿。

这其实也是一种现实。

毕竟在如今这个注意力极度稀缺的时代,没有争议就没有话题,没有话题就没有传播。

而传播的代价,往往是把公众情绪推到一个极端的坐标上。

而文旅的价值,从来不只是好不好看,它更重要的是有没有触动人心的部分。

哪怕是一秒钟的回忆,一个造型的联想,一段让人回味的沉默,那也算一次完整的旅程。

为什么被炒上热搜的荒野之国也曾经感动过很多人?

荒野之国的创办计者乔小刀曾表示,“我所有的创作其实都在复制我的童年。”

此前,凤凰网家居等媒体曾披露,刚来云南那段时间,乔小刀到处搜刮别人家不要的废弃品,顺着脑子里的轮廓,才建起一栋又一栋奇异的房子。

酷似移动城堡的房车,摸不清结构的麋鹿星球,光影摇曳的三棵树小剧场和伸手便能摘下星星的天空教堂,其实都是为女儿打造的理想国。

丽江荒野之国/旅界实拍

在荒野之国,审美是自由的,表达是流动的,而文旅的未来,其实也正是靠这些看起来不一样的存在,一点点长出来的。

但表达方式不一样,每个游客的体验自然也会不同。

有人在树屋下拍了婚纱照,有人带孩子在小屋中午睡,也有人因为几个造型不适,匆匆离开。

其实这些都可以并存,不需要选边站队。

让创意有边界,但别太早画线,让风格有张力,也不等于必须统一好看。

荒野之国的问题,也许还会继续被讨论,而我们要做的,是在这两者之间多给一点点耐心。

本文来自微信公众号“旅界”,作者:theodore熙少。