当2025年电动化渗透率突破50%的拐点来临,中国车市的竞争逻辑已悄然改写。“电动化决定一家车企的下限,智能化决定一家车企的上限”,行业分析师的论断成为共识,而智驾作为“皇冠上的明珠”,正成为下半场厮杀的核心战场。

就在此时,蔚来、小鹏、理想三家头部新势力密集上演自动驾驶部门“大换血”,短短数月内17位高管岗位变动,这场人事地震的背后,是技术路线的根本性转向,更是对传统车企加速追赶的紧急回应。尚未完全盈利的三家企业,在烧钱研发与保持先发优势的天平上艰难博弈,其每一步调整都将影响未来市场格局的走向。

路线重构下智驾的集体转向

这场智驾部门的“大换血”并非偶然,而是蔚小理应对技术范式迭代的主动求变。小鹏汽车的人事调整最为跌宕,此前智驾北美负责人朴一树、视觉感知负责人王弢等宿将相继离职,阿里巴巴达摩院出身的袁婷婷担任自动驾驶产品高级总监,原Cruise资深工程师刘先明在近期出任智驾AI负责人,何小鹏本人更是频繁与核心团队深度交流,足见对转型的重视。

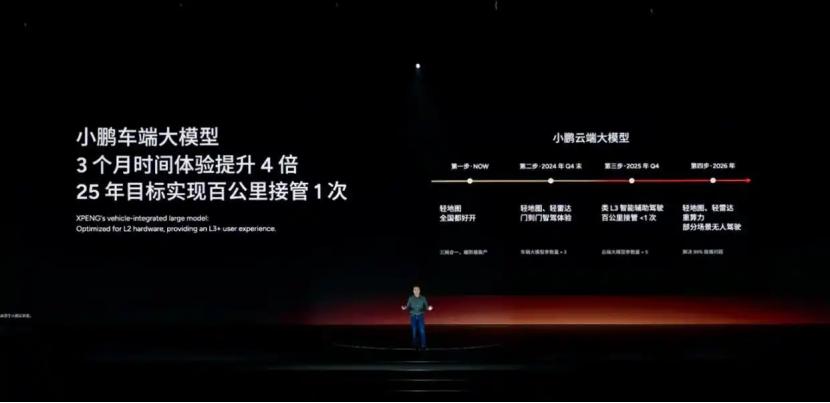

这种“新旧交替”直接服务于技术路线的转向——从曾力挺的VLA(视觉-语言-行动)路线,全面转向具备物理世界推演能力的“世界基座模型”,刘先明此前已在CVPR 2025大会上展示了该模型在复杂路面的控车能力,标志着转型进入实操阶段。今年8月初,小鹏汽车曾召开过一场自动驾驶中心动员会,会议由何小鹏亲自主持。会上,何小鹏提出,将所有的AI资源给到基座模型团队,支持世界基座模型上车。

蔚来的调整则呈现“架构重构+核心流失”的复杂局面,技术规划首席专家胡成臣、自动驾驶算法核心樊昊阳、世界模型负责人马宁宁等骨干相继离职,内部披露的原因指向技术路径分歧。但蔚来迅速将感知和规控团队合并为大模型团队,集成团队重组为交付团队,构建“4×100接力棒”研发模式,官方直言此举是为“吸收通用AI技术,冲刺世界模型2.0”。目前其NWM(NIO World Model)已实现100毫秒内推演216种轨迹的能力,紧急自主靠边停车等功能已量产,但博弈能力不足仍是短板,与第一梯队存在差距。

理想汽车的调整则带着“纠错”意味,智驾团队规模从峰值缩减至800人,经历了从依赖高精地图的“规则驱动”到学习特斯拉“端到端”,再到押注“VLA视觉语言模型”的多次转向。在副总裁郎咸鹏主持下,团队最终确立“VLA+世界模型融合”路线,其OTA 8.0.1版本在环岛场景通过率超90%。这种频繁转向虽拖累了团队稳定性,却也使其找到了适配自身用户需求的技术平衡点。

三家看似各异的调整,实则指向同一行业共识:传统模块化智驾方案已触瓶颈,世界模型成为通向L3/L4的必经之路。正如业内比喻,VLA像“死记硬背的学生”,而世界模型能“真正理解知识”,这种技术发展要求组织架构随之变革,这或许是人事变动背后的深层逻辑。

追兵环伺如何保卫先发优势

蔚小理的战略调整,更源于传统车企与科技公司带来的“追兵压力”。2025年的智驾赛道已呈现多强并立格局,长城魏牌蓝山搭载Coffee Pilot Ultra系统,摆脱高精地图依赖并实现全场景NOA;广汽昊铂NDA 3.0端到端系统全国开放,比亚迪BAS 3.0计划年底实现“全场景领航”,其智能驾驶车型累计销量已突破71万辆,市场认可度持续提升。这些传统车企凭借庞大的销量基数和产业链资源,通过“自研+合作”模式快速补齐短板,部分车型已跻身第二梯队,与蔚来、小米等站在同一起跑线。

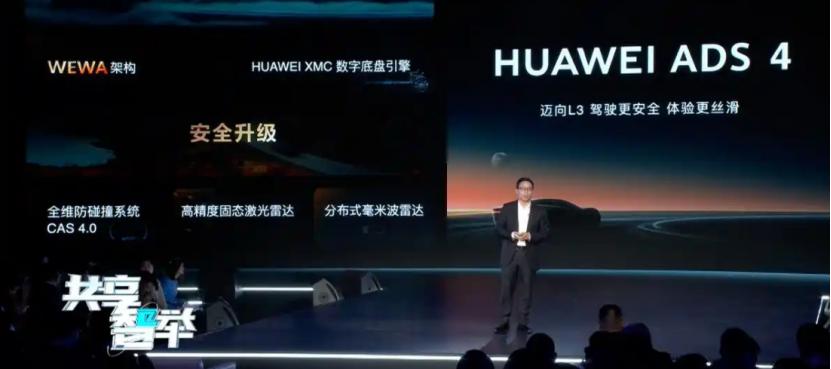

更具威胁的是华为等科技巨头的入局,其ADS 4.0系统以0.6次的超低接管次数稳居第一梯队,4激光雷达+4D毫米波的硬件方案与WEWA架构形成技术壁垒。华为通过“HIPLUS”模式开放技术,吸引东风、上汽等车企合作,正构建行业性技术基础,进一步挤压蔚小理的生存空间。

路测数据显示,传统车企与新势力的技术差距正快速缩小,特斯拉因本土化不足导致无法发挥全部实力,而极氪、奥迪等仍存场景断点,但头部传统车企已实现对第二梯队新势力的“贴身紧逼”。

资金掣肘则让这场保卫战更显艰难。智驾、AI、芯片等领域的研发投入堪称“吞金兽”,蔚来2024年研发费用达130.4亿元,其中大量投向NWM架构与自研芯片;小鹏的自研芯片多次延期,部门墙导致的效率问题加剧了成本压力;而理想虽实现盈利,但其智驾团队调整与技术转向带来的隐性成本不容忽视。

面对双重压力,蔚小理正通过差异化策略保卫先发优势。小鹏押注“云端基座模型+车端蒸馏”模式,以万卡智算集群实现5天一次迭代,720亿参数模型已实现车端控车;蔚来采取“自研+合作”两条腿走路,在推进NWM 2.0的同时,与Mobileye合作快速落地L2+功能;理想则通过整合芯片、OS、模型等部门,以“高效协同”降低成本。

电动化上半场的硝烟尚未散尽,智能化下半场的厮杀已进入白热化。蔚小理的智驾部门换血与路线转型,既是技术演进的必然选择,也是市场竞争的迫不得已。传统车企凭借规模优势加速追赶,华为等巨头构建生态壁垒,资金压力如影随形,这场“皇冠上的明珠”争夺战注定漫长。

人事地震只是序幕,当智能驾驶成为用户购车的核心决策因素,那些能将技术领先转化为用户体验、将研发投入转化为盈利能力的企业,才能最终在这场智能化竞赛中笑到最后。正如行业所共识,电动化奠定的只是入场资格,真正决定终局的,是智驾技术的进化速度与商业化深度。

图片来源:蔚来、理想、小鹏、鸿蒙智行

本文来自微信公众号“车市睿见”,作者:杨朔。